界面新聞記者 | 王鵬凱

界面新聞編輯 | 張友發

平潭西航影城休息室的大門被推開,演員吳慷仁在人群簇擁中走進來,他面朝門外,不停地向影迷揮手致意,直到大門關上,他轉過身,長長地出了一口氣。團隊成員在一旁感嘆影迷之熱情,苦笑著說:“之前來(內地)的機會太少。”

當晚,吳慷仁在平潭IM兩岸青年影展舉行了一場公開課,可以容納近200人的影廳早早就被影迷擠滿,過道與臺階上也不例外。在互動環節,面對臺下不斷涌現的提問,吳慷仁一再延長時間作答,從表演心得、從業經驗講到行業觀察,原定一小時的活動最終持續了一個半小時。回到休息室,吳慷仁開玩笑地說:“我把我的演藝生涯都講完了。”

情況確實與幾年前不同了。過去兩年,吳慷仁迎來了演藝事業的爆發期,在中國內地乃至泛亞洲的華語地區都連續有作品上映,比如熱門臺劇《有生之年》《模仿犯》,中國香港電影《但愿人長久》,以及馬來西亞電影《富都青年》——正是憑借片中對聾啞哥哥阿邦的演繹,吳慷仁贏得了第60屆中國臺灣電影金馬獎的最佳男主角。當晚在提問時,一位觀眾站起來的第一句話就是:“影帝你好!”

對于這位27歲才正式踏入表演行業、沒有經過科班訓練的演員來說,吳慷仁的職業生涯已經來到了一個未曾預料的高度,不少媒體都評價他為中國臺灣地區當下最優秀的演員之一:他可以飾演形象各異的影視人物,根據角色忽胖忽瘦、改變口音,也可以詮釋跨度極大的故事題材,幾乎沒有舒適區可言,這些都為行業內外的人津津樂道,其中不乏好奇:演到這個程度以后,下一步還可以怎么走?其實,吳慷仁自己也在思考這個問題。

影展期間,界面文娛對吳慷仁進行了專訪,我們談論了他這兩年的轉變,對跨文化表演的體會,以及在他的觀察里,兩岸乃至亞洲的不同文化環境下,影視創作者都在講述什么樣的故事。

01 表演也是一次田野調查

在不久前播出的劇集《我們與惡的距離2》的最后一集,第一季男主角、吳慷仁飾演的律師王赦驚喜現身,為劇中的少年犯辯護。這是吳慷仁最為觀眾喜愛的角色之一,他有理想,關懷弱勢群體,追求社會正義,當王赦時隔六年再次出現在熒屏上,有觀眾寫道:“這個角色的回歸給人一種安慰,他還在做人權律師,還在為自己的信仰而努力,如同幾年前一樣堅定,感覺雖然這世界很糟,很多問題仍然無解,但依然有人為了讓世界變好而努力著。”

為了準備王赦這一角色,吳慷仁曾拜訪過多位律師也和一些相關社會團體進行溝通,與行業內的人長時間交談,想要了解他們的想法。對吳慷仁來說,困難之處并不是演一個律師,而是通透地理解人物背后的堅持與所做的事情:為什么他們要幫助在大家眼中十惡不赦的人?他認為,有些觀點即便不能完全感同身受,但終有一份理解在無數次對話中流泄出來。

這是吳慷仁很常用的方法,在他看來,表演也是一次田野調查,每個人的人生經驗都是有限的,“如果要重新認識一個角色,最有幫助的就是直接去尋找那樣的人。”這種方法在演藝圈并非罕見,比如飾演殘障角色時,許多演員都會去到特殊學校體驗生活。但在當下越來越快的制作節奏和周期里,很少有人能做到吳慷仁這樣的身心和時間投入。

出演《模仿犯》里的檢察官郭曉其之前,吳慷仁又去結識了一些檢察官,經過對方同意,他將這些對話錄音,回去反復地聽,琢磨他們的聲音和口氣,以及其中的專業用語。

至今仍給吳慷仁留下深刻印象的一位檢察官,向他講述了自己處理婦幼被殘害案件的經歷,吳慷仁問對方,你看到的時候是什么心情?檢察官說,吐——當他親耳聽見犯人作案的細節、如何行兇、動用了哪些武器,他只是專業而冷靜地跟法醫、警察聊完,把所有事情安排好,默默地走出去吐了。在聆聽這些時,吳慷仁甚至可以感受到當時的氛圍和呼吸,“這個吐來自于什么?檢察官說,身體告訴他,現在就要吐出來。這是就算編劇自己都無法想象的。”

與此同時,吳慷仁也發現這些角色與大眾想象的不同之處,他們也會有很多的算計,思考用什么策略能夠打贏。他開始意識到,很多時候表演并不只是去模仿、呈現作品邏輯范圍內的樣貌,而是可以通過表演的收與放,來添加一些自己的想象,“有時候未必要把一個警察演得那么完美,或者把一個檢察官演得這么正氣凜然。”

《富都青年》的經驗更為特殊,吳慷仁飾演的阿邦是馬來西亞當地的一位聾啞人,這意味著他不僅要理解、融入當地社會,還要學習手語。他提前一個月抵達富都,在車站和工人一起搬貨,尋找當地不同類型的聾啞人士,跟他們聊天,他們有的天生聾啞,有的后天聾啞,有的是會計師,有的是照顧員,“我相信只有從他們的身上可以找到一點點演好這部戲的線索。”

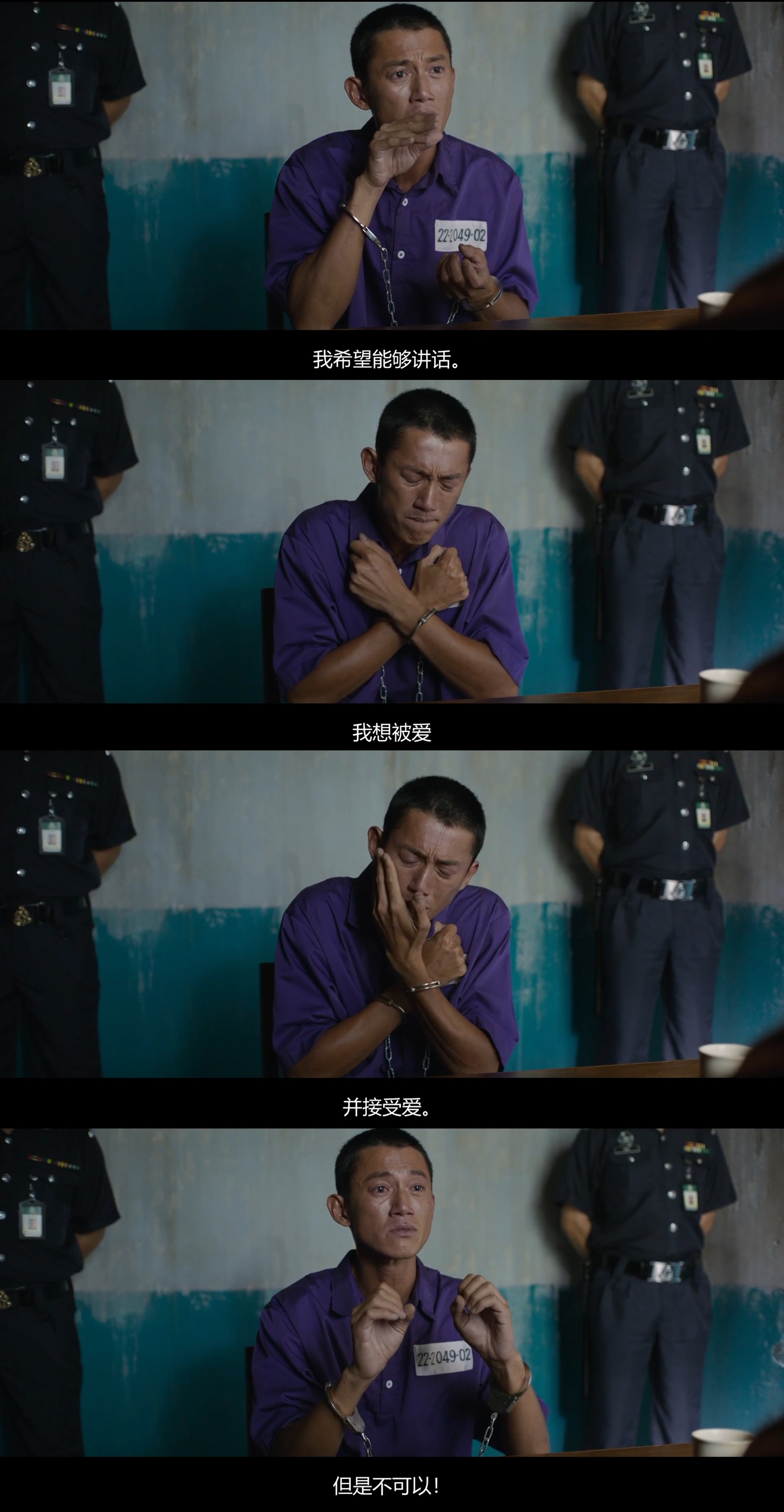

片尾那場動人的無聲表演中,面對法師的勸誡,阿邦從麻木、隱忍,到委屈、悲傷,再到憤怒、絕望,吳慷仁用眼神和手勢演繹出了這些層層遞進的情緒。這段手語是吳慷仁在拍攝過程中一點點想出來的,他不斷與導演和手語老師討論,他認為像阿邦這樣從非專業聾啞學校出來的人,需要刻意打斷手語節奏,“我不希望它是讓一般觀眾看的時候會被手語影響的一段表演。我希望讓觀眾最直白地去感覺手語,感受人的狀態。”所以最后呈現的手語,很多是半自創的,“只要觀眾看得懂就夠了。”

這些努力得到了認可,在金馬獎的評選環節,導演李安提到,自己的母親以前是教過聽障學生的老師,所以他從小就有觀察聽障者的肢體動作,在看表演時,他完全被吳慷仁的詮釋給說服。李安這樣形容他:“是那種角色會上身的演員,非常難得。”

在這些過程里,吳慷仁意識到,要學習、進入一個自己并不熟悉的文化,每個人所需要花費的時間和成本是不一樣的。比如兩位不一樣的演員,其中更粗獷的那位去演黑道大哥,可能只需要準備兩個禮拜,劇本看完就可以上了,但如果他去演,可能要花一個月。因此,如何認識到自己的特殊性成為了新的課題:“你不是那一種類型演員的時候,你要如何做出自己不一樣的樣子?你可以為這個角色添加什么亮點,或是一點點記憶度?”

02 “笨方法”

這樣的追問一直持續在吳慷仁的演藝生涯中。他27歲才正式開始演戲,在此之前,他做過許多工作,工地臨時粗工、擺地攤、調酒師、便利店店員等等。

剛入行的時候,還是流行偶像劇的年代,對主角的標準是要非常帥氣,曾經有一個制作人很直白地對他說:“吳慷仁,你這一輩子都不太可能會演到男主角。 ”在那時候,吳慷仁并沒什么機會自己選戲,而是等待被不同劇組挑選,“我演員生涯的一半幾乎都是被選擇的ABC。”

在吳慷仁看來,表演生活是非常殘酷的,“為什么要找你演戲?你如何證明自己是一個好演員?如何證明你是一個對的人?”他總是在問自己這些問題。吳慷仁意識到,有些演員就是有天分,所謂的天分是無形的,“就是這么不公平,他都不用演戲,他坐在那里就很好看。”天分很難復制,除了天分以外,難道沒有別的辦法了嗎?也許努力可以。

此后的生涯里,吳慷仁演過各種各樣的角色,從藝術電影出身,到偶像劇,再到類型片,他需要背很長的臺詞,到各種地方拍戲,適應不同的文化習慣和節奏。有人會說,吳慷仁演戲不挑角色,什么都能演,他對此的說法是:“我總是希望,每一次表演都不要放棄的狀況下,你可以留下一點什么給觀眾看到,或是給自己有個交代。”

吳慷仁以“橡皮人”(指演員愿意為了角色去改變自己的樣貌、體態、膚色甚至口音)聞名,這一類型的演員代表是英國演員克里斯蒂安·貝爾。2019年金鐘獎頒獎典禮上,吳慷仁作為頒獎嘉賓亮相,只見他頂著光頭,身形消瘦,膚色黝黑,與此前的白凈形象判若兩人。事后人們才知道,當時他正在配合作品拍攝改變自己的形象。

有人做過更具體的統計:2015年為了拍攝電影《白蟻:欲望謎網》,吳慷仁從70公斤減重至56公斤,2016年底拍攝《麻醉風暴2》期間,為演出角色假釋出獄的體態,增重至85公斤,2017年初又減重12公斤拍攝偶像劇《極品絕配》,2020年,主演電影《我沒有談的那場戀愛》時再次為角色增重20公斤。

準備《富都青年》時,剛到馬來西亞,吳慷仁就知道自己“完蛋了”。那時他大概75公斤,皮膚白白的,他發現當地人的色階跟自己差了很多,是無法用粉底來模仿的。于是,他開始瘋狂地將自己曬黑,他住的飯店有一個露天平臺,他每天鋪一個墊子在地上,將短褲卷得像三角褲一樣,“甚至有時候,我瘋狂到追求大腿內側可以曬得均勻一點。”為了讓自己曬均勻,他會每十分鐘翻身一次,隨著一天之中陽光的照射角度移動,他這樣描述自己曬黑的過程:“從白變成蝦子(的顏色),到煮熟一點的蝦子,到慢慢扒了兩層皮。”

吳慷仁開玩笑地說,自己的這種表演方法“蠻笨的”,是為了改變而改變,“其實改變的過程里我是沒有答案的,有時候會想,變瘦有什么幫助?但你直觀就覺得,先瘦了再說。胖有什么幫助?先胖了再說。去了(當地)有什么幫助?不知道,去了再說。”在他看來,有時候光靠自己的想象力是有限的,真正的理解來自親身體驗。

語言是另一道關。電影《但愿人長久》中,吳慷仁飾演的林覺民從湖南遷移到中國香港地區生活,既要說湖南話也要說粵語,吳慷仁此前沒接觸過湖南話,為此花了許多時間去學習。那段時間他同時也在準備《富都青年》,“你可以想象晚上我一邊在打手語練習,還在講湖南話嗎?”

吳慷仁有時會羨慕內地演員對語言的掌握度,他們除了普通話還可以講南方口音,像是四川話,能夠隨時切換。在他看來,語言是一個演員的武器,它不只包括對某種語言的掌握,也體現在演員的臺詞功力,“判斷一場戲到不到位,有時候不用看,用聽就可以,聽演員講臺詞就能知道,情緒、反應、氛圍、氣味,這些是不是對的,是不是在一個flow(節奏流)里面。”

采訪中,他繪聲繪色地模仿起陳建斌在《三國》里的腔調和節奏,也談到自己很欣賞的臺灣演員金士杰,有一次他采訪遇到金士杰,就一直在旁邊偷看,“每次他只要一講話,我就在想他到底是私底下的金士杰老師,還是剛演完戲的那位角色?”在他看來,要成為這樣的演員,會是一個非常大的功課,需要經驗的累積,對他來說,這個方式可能就是“多拍”,以很高的強度拍戲。

03 現在更想演一個平常人

在2023年金馬獎頒獎典禮的后臺,首次拿到最佳男主角的吳慷仁激動地與評審團主席李安合影,這段互動被媒體錄下來,在網絡流傳,李安告訴吳慷仁:“寧愿犯錯,也不要演boring(無聊)的戲。”吳慷仁激動地眼含熱淚:“我也是這么想!”

吳慷仁演過很多配角,他覺得配角比主角好玩,“因為導演都在看主角,你就可以在旁邊玩得特別開心。”在劇集《華燈初上》里,吳慷仁扮演的媽媽桑戲份不多,卻以一場變裝表演給觀眾留下深刻印象。只見他頭戴假發,身穿流蘇裙,在燈光下走進房間,伴隨著音樂起舞,與男客人幽默互動,引來掌聲一片。

他回憶說,當看到林心如這些漂亮的主角在認真演戲,就知道自己可以“亂來”了。他問導演,自己可以在開場的時候跳支舞嗎?這是劇本之外的內容,導演同意了。開拍前一個月,吳慷仁專門去到拍攝場地,拍了照,走了動線,畫了圖,去問自己的高跟鞋老師,有什么舞可以教給他。這些都是無酬的,是他給自己的功課。最后這場戲果然成為了出圈的鏡頭。

在采訪中,吳慷仁總是談到李安,他會在某個觀點后面補上“這是李安導演跟我說的”。那次見面后,他們吃了一餐飯,聊了很長時間。那屆金馬獎上,李安看了吳慷仁主演的兩部電影《但愿人長久》和《富都青年》,“他只不過看了兩部作品,但是對你的認識是一輩子,好像他把你整個人都看透了。”吳慷仁形容,李安的評價像是一面鏡子,把他所有不好的地方都細數了一遍,并告訴他,接下來應該要去打亂自己的節奏,嘗試自己沒試過的東西,走出去看看。

這場對話對吳慷仁來說是一個很大的轉變,“感覺就像有人踹了你一腳,好像被一臺車撞到了,原來你是需要改變的。你前面的舒適不代表你不夠努力,不代表才華沒被看到,就是因為被看到才希望你更好。那你要怎樣去補足自己的不同?”他意識到,如果一直維持某些固化的表演方式,就算有天分的演員也是會被榨干的,如果《富都青年》算是一個斷點,他的確在那之前把某種程度的表演走到了頭,該思考下一步往哪走了。

出演以殘障角色為代表的非常規人物,在當下的演藝圈似乎已成新風,有不少從業者指出,流量明星加上特殊題材已經成為爭奪票房和獎項的最新配方。吳慷仁在過去也演過許多“特殊”角色,比如聾啞人,吸毒者,人權律師——也正是這些角色幫助他贏得了贊譽和獎項。

然而,吳慷仁漸漸意識到,生病或先天殘疾的角色當然有表演上的挑戰性,但他們仍是有標的的,只要事先做好功課,是好演的。因此,他接下來更想演的是一些很平常的角色,“越平常越好”,在他看來,如果要把一個沒什么特色的人演好,讓觀眾看得到他的喜怒哀樂,甚至他的隱忍,他的委屈,或是他的所思所想,跟一般人的生活一樣,這是最難演的。

在吳慷仁看來,有時候過于奔放、自由的表演并不是一個好的處理方式,相反,就像侯孝賢說的,有局限才有自由,“當你無窮盡地、奔放地到處亂來的時候,其實那個東西并不美,并不會有一種秩序、一種氛圍跑出來,還是要在一個框架里去表現出人與人的關系。”

04 兩岸創作者在很多地方是相似的

吳慷仁另一個突破自己的方式,是嘗試融入到不同的環境,感受不一樣的文化和表演方式。于是,他在去年簽約了中國內地的公司,獲得了很多與內地導演討論作品的機會。吳慷仁很喜歡讀劇本,他讀劇本的速度比讀書要快很多,一年中,他看了30余部劇本,每部看完他基本都會給反饋,比如線上會議或打電話,分享自己的感受,即使最后沒有合作機會。

在吳慷仁的觀察中,當下兩岸的影視創作者并不是如很多人想象的那樣,處在涇渭分明的兩個世界,相反,他們在許多地方是很相似的,特別是在文化上,沒有太大的差異。比如他們都很愛講述家庭故事,其中家庭關系和結構,父親的沉默,母親的多管閑事,不懂得如何表達的子女,這些元素的重復性很高,東方家庭都在面對一樣的問題,“我們對于道德上的感覺是差不多的。”

當然,具體的切入點上,兩岸創作者可能會存在差異。他認為,臺灣地區的故事可能會更“天真”一點,不會把事情寫得這么嚴重,而內地的類型片“有時候真的蠻狠的”,會挖得很深,對一件事情會更深究。當然這不是絕對的,內地的創作者也在轉變,不是每一次都刀刀見骨,而是用更隱喻的方式,吳慷仁很喜歡《漫長的季節》,“故事極度簡單,但視角一直在不同的家人、時間之間切換。”

有時候讀完一個作品,吳慷仁會忘不掉,如果是一個很不錯的劇本,那兩天都會在他的腦袋里出現,去運動,開車,都會如此,他會在這期間產生新的想法,或是自己對某些角色的投射。

這或許與吳慷仁自身的性格特質有關,他是一個共情能力很強的演員,有時候角色的情緒會被他帶到生活中,甚至產生困擾,他一度不知道如何去排解。吳慷仁認為,演員有時候是非常脆弱、敏感的,“越知名的演員,也許他的表演經驗非常豐富,可是其實他是很需要被保護的,所謂的保護不是很多人圍著他,因為當他要交付他的表演時,是一種很沒有安全感的狀態。”

在他看來,演員的共情能力是一種好的品質,甚至是可遇不可求的,“因為共情才會在準備過程中更靠近角色一點。”現狀也是如此,在當下的影視業,哭戲總是最容易打動觀眾,也最容易出圈。但隨著經驗的累積,他也開始思考:你是否還要用共情的表演跟觀眾做交流?如果不是的話,你如何抽離自己?

吳慷仁給自己的新課題是,如何在表演中把共情抽離,“也許在極度悲傷的時候我是不掉淚的”。他發現,現實生活中的人不會動不動就哭,但戲劇有一種目標的明確性,需要在某一場戲達到某一個情緒效果。剛殺青的一部戲里,在一個最需要流淚的場次,吳慷仁跟導演說,自己盡量不流淚,他真的沒有哭,“有時候共情太多,觀眾沒哭你就已經哭了,你的眼淚是不感動人的,那是一種技巧,你看過劇本,你知道后面會發生什么事,當你在演繹的時候,你已經走在了角色的前面。”

在吳慷仁看來,鏡頭是很誠實的,有時候觀眾喜歡或不喜歡一個戲,不一定會從專業角度來評判,像是燈光沒打好,剪輯不夠好,很直觀的原因可能就是,這部電影有什么誠意?演員有沒有誠意?這是不需要解釋的。因此,很多時候談論各種表演方法或技巧,最終都要落回到人本身,“我們常常聊到最后就是說,真誠的表演最動人,那何為真誠,何為誠懇?有時候影像作品是不會騙人的。”