文 | 文匯報 張裕

當夏日陽光掠過定州博物館的白釉龍首蓮紋大凈瓶,當赤峰晨曦漫過紅山文化玉龍的曲線,當合浦海風輕拂漢代玻璃杯的紋飾——這些散落于市縣鄉野間的博物館,像星星一樣綴滿華夏大地,每一顆都閃爍著獨屬于自己的光。

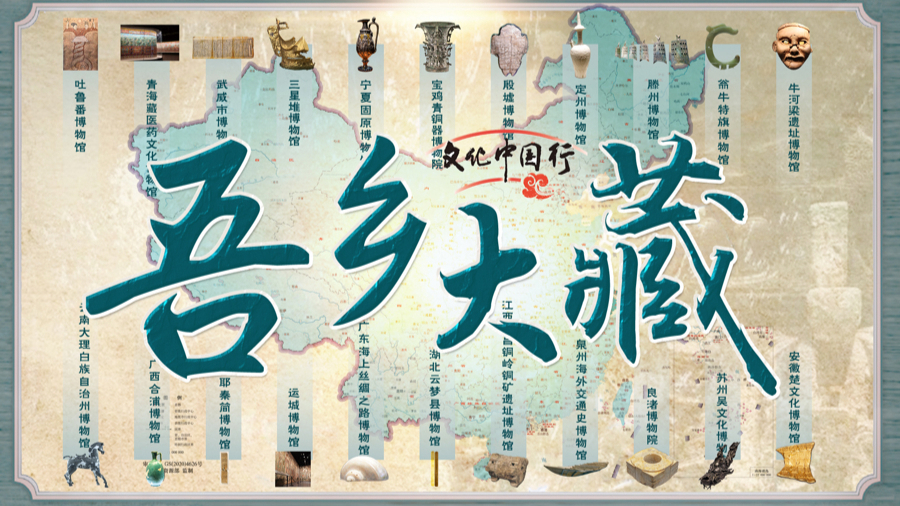

今天,文匯報推出“吾鄉大藏”系列報道,30位文匯報的年輕記者結伴啟程,用腳步丈量大地,用頭腦思考歷史,用筆尖記錄文明。他們在20余個“小而美”的博物館里,尋找那些被時間打磨過的故事,聆聽文明根脈與時代精神的交響。

這趟旅程,始終貫穿著一根紅線——解碼“第二個結合”的深刻意蘊和思想偉力。馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化的結合,從來不是書齋里的抽象推演,而是鐫刻在文物肌理中的鮮活印記。良渚博物院的玉琮上,神人獸面紋里藏著的早期國家治理智慧,蘊含著這片土地上的先民對于家國情懷、社會結構的思考;云夢睡虎地秦簡上的律令,寫滿了秦人的務實嚴謹,為探尋人類法治文明的精神起源留下印跡。吾鄉有大藏,這些散布于中華大地的文物遺存,是老百姓身邊觸手可及的文化圖騰,是融匯于歷史記憶和民族血脈的精神傳承,更是馬克思主義扎根中國的肥沃土壤。就像玉琮的紋路需陽光穿透方能顯影,文明的密碼總要在時代精神的映照下才會蘇醒。我們試圖通過講述文物及其背后的故事,以期能在更廣闊的文化空間中,充分運用中華優秀傳統文化的寶貴資源,探索面向未來的道路、理論、制度和文化創新。

不是首都,不是省城,我們為何將目光投向以往甚少走進大眾視野的市縣博物館?國家文物局數據顯示,全國7046家博物館中,七成以上是中小博物館。它們或許沒有網紅大館的恢宏體量,卻精心保存著中華文明最細膩的紋理:運城博物館的元代琉璃鴟吻,凝固著古代建筑藝術的巔峰技藝;泉州海外交通史博物館里,宋代海船的龍骨丈量著“海上絲路”文明互鑒的動人篇章。這些“小而美”“專而精”的館藏,是中華文明“連續性、創新性、統一性、包容性、和平性”的微觀鏡像。如果說國家級博物館是文明的百科全書,“吾鄉”博物館便是寫滿注解的珍貴手稿——它們沒有全景式的宏大敘事,卻珍藏著地域文明與華夏主脈對話的密碼;它們不似省級博物館那般俯瞰歷史長河,卻能讓我們細察長河里那一朵朵獨特的浪花。

“吾鄉大藏”的每一次探訪,都是一次“讓文物說話”的嘗試:讓紅山玉龍講述多元一體的文明起源,讓何尊“宅茲中國”的銘文印證文化主體性的千年傳承,讓楚文化博物館的鄂君啟金節詮釋古今相通的“天下觀”。在這里,龍首凈瓶的釉色里能讀出江河奔涌,鎏金銀壺的紋路中可聽見絲路駝鈴。

這趟跨越山海、穿越時光的對話,才剛剛開始。愿我們一同走進星羅棋布的“文明驛站”,在方寸館舍間觸摸五千年文明的脈搏,在“第二個結合”的時代回響中,讀懂中國的過去與現在。畢竟,最深厚的文化自信,不僅鋪陳在宏大敘事里,更在凝視“吾鄉”文物時,心底泛起的那陣震顫。