界面新聞記者 | 劉婷

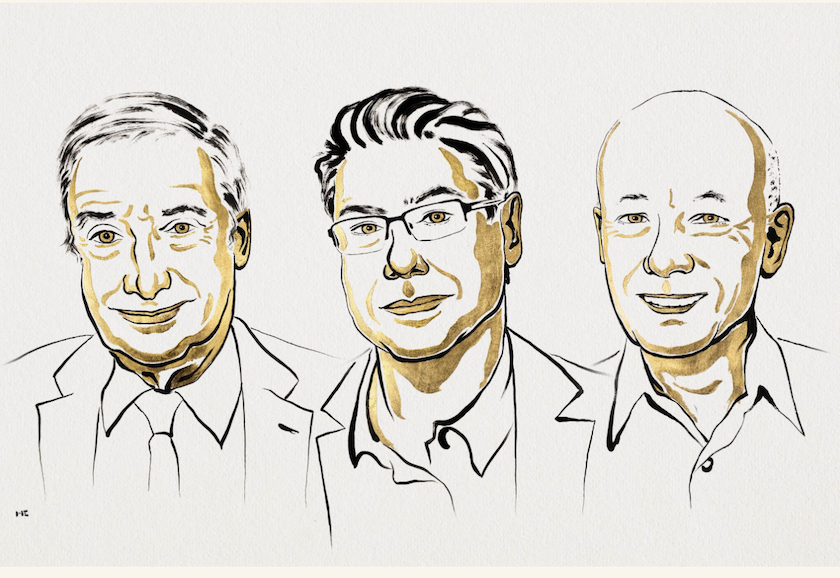

瑞典皇家科學院決定將2025年阿爾弗雷德·諾貝爾紀念經濟科學獎頒發給喬爾·莫基爾(Joel Mokyr)、菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt),以表彰他們在“闡述創新驅動經濟增長”方面的貢獻。

莫基爾從歷史視角出發揭示了技術、文化與制度的互動關系,而阿吉翁和豪伊特通過數學模型展示了創新如何在競爭中替代舊結構、推動經濟增長。這一理論組合跨越了歷史觀察與模型分析,為理解長期經濟增長提供了完整的框架,也為政策制定者提供了重要啟示。

瑞典皇家科學院在新聞稿中稱,在過去的兩個世紀里,世界第一次出現了持續的經濟增長。這一變化使大量人民擺脫貧困,并為我們的繁榮奠定了基礎。今年的經濟學獎得主——喬爾·莫基爾、菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特——解釋了創新如何為進一步的進步提供動力。

“技術日新月異,影響著我們每一個人。新產品和生產方式層出不窮,循環往復。這是經濟持續增長的基礎,從而提高了全球人民的生活水平、健康和生活質量。然而,情況并非總是如此。恰恰相反,停滯是人類歷史上大部分時期的常態。盡管時不時會有重大發現,有時能改善生活條件,提高收入,但增長最終總會趨于平穩。”新聞稿稱。

在全球經濟面臨增長放緩、技術迭代加快的背景下,他們的研究提醒人們,經濟增長不僅僅依賴技術創新本身,更依賴于創新的環境和機制,沒有制度和政策的充分支撐,創新可能陷入停滯或結構性困境。

三人共同分享1100萬瑞典克朗(約合825萬元人民幣)的獎金,其中,莫基爾獲得一半的獎金,阿吉翁和豪伊特則分享另一半獎金。

莫基爾1946年出生于荷蘭萊頓,青少年時期移居以色列。他在耶路撒冷希伯來大學完成本科后,赴耶魯大學深造并取得碩士和博士學位,現為美國西北大學經濟學與歷史學教授。他長期關注工業革命期間文化、觀念與技術變遷之間的關系,強調文化、制度與理念是技術擴散的根基。其著作《增長的文化》等被譯為中文出版,并在中國學術界產生廣泛影響。

莫基爾的研究顯示,即使有技術潛力,如果社會環境封閉、不信任新觀念,就難以延伸出持續的創新鏈條。這意味著政策研究不僅要考慮經濟激勵,還要關照教育、科學傳播、制度開放性等軟環境因素。這一研究視角為理解長期經濟增長提供了新的維度,尤其是在當下科技快速迭代的背景下,社會和制度環境對創新的包容性顯得尤為重要。

阿吉翁1956年生于法國巴黎,1987年獲得哈佛大學博士學位,現為法國巴黎高等師范學院、INSEAD商學院及英國倫敦政治經濟學院教授。豪伊特1946年出生于加拿大,1973年獲得美國西北大學博士學位,現為美國布朗大學教授。

阿吉翁和豪伊特在1992年合著的經典論文中,將熊彼特提出的創造性破壞理論模型化并進行深入擴展,使創新機制在宏觀層面得以精準刻畫,并進一步應用于產業結構和企業行為研究。他們的研究揭示了市場競爭、企業研發以及技術替代之間的內在聯系,為理解產業結構變遷、企業生命周期和經濟增長提供了科學依據。此外,他們的研究還擴展到政策領域,探討如何通過競爭政策、市場結構設計和創新激勵機制來維持經濟的可持續增長。

過去三年,諾貝爾經濟學獎分別聚焦國家制度、性別平等、金融穩定,展現出“有用的經濟學”的取向,越來越強調制度、包容性政策的意義。

2024年諾貝爾經濟學獎授予達隆·阿西莫格魯(Daron Acemoglu)、西蒙·約翰遜(Simon Johnson)、詹姆斯·羅賓遜(James A. Robinson)三位學者,以表彰他們對“制度如何形成及其影響繁榮的研究”。

2023年,哈佛大學教授克勞迪婭·戈爾丁(Claudia Goldin)因“對促進女性勞動力市場結果理解的研究”而獲得當年的諾貝爾經濟學獎。她通過對過去200年美國勞動市場數據的分析,揭示了性別工資差距和女性就業參與率變化的制度性因素,為社會包容性和性別平等問題提供了理論依據。

2022年諾貝爾經濟學獎由美聯儲前主席本·伯南克(Ben S. Bernanke)、道格拉斯·W·戴蒙德(Douglas W. Diamond)和菲利普·H·迪布維格(Philip H. Dybvig )共享,他們的研究解釋了銀行體系脆弱性、金融危機傳導機制以及流動性風險,為理解金融體系穩定提供了理論支撐。