采寫 | 武冰聰

“我無法回應和觸碰我孩子的痛苦,不是因為我不了解他,而是因為,我自己可能就是他痛苦的來源之一。”作為一位母親,梁鴻感到迷茫和困惑:為什么家長是愛孩子的,孩子不僅感受不到愛,卻深陷痛苦?

梁鴻是中國人民大學文學院教授,她的非虛構作品“梁莊三部曲”獲得過多個圖書獎項。過去三年,梁鴻把目光投向那些被困住的少年——因為情緒問題而失學、休學,以及在退學邊緣掙扎的孩子。她走進家庭、學校、社會教育機構和精神醫療機構,沉浸式采訪孩子、父母、教師、醫生與心理咨詢師,試圖呈現出當代中國青少年的心理圖景。這些孩子來自大城市、中等城市和鄉村,家庭背景各不相同,卻遭遇著相似的困境:無法進入常規教育系統中,被診斷為抑郁癥,甚至需要長期服藥,他們與家長之間因為觀念不和而糾纏、爭吵。

在“梁莊三部曲”中,梁鴻展現了被時代變遷淹沒的中國家庭和村莊,呈現過去30年間人們在“心理上的無家可歸”。而這一次,她關注到了肉體在家里,心理上卻無家可歸的青少年。在她看來,在這個“成功”定義被極度窄化的社會,“升學至上”的氛圍籠罩著一切,家長的愛與孩子的需求之間常常存在錯位。

在采訪中,梁鴻認識了各種各樣的學生。比如吳用,愛學習卻受不了去學校,他反對媽媽給他設計的功利學習路徑;比如敏敏,陷入游戲世界,拒絕上學;比如雅雅,家庭并不溫馨,家長主動吃苦換取孩子的感動……針對不同孩子的經歷和困惑,正午和梁鴻展開了以下對話。

吳用:不愿學習,還是不愿去學校?

海淀媽媽陳清畫和她的孩子吳用之間發生了觀念上的矛盾。

吳用得了嚴重焦慮、抑郁癥,不愿意上學。陳清畫是一位高級知識分子,她知道吳用的痛苦,但她只能按照另一套規則要求孩子。因為社會現實告訴她,孩子不上學,就注定要失敗。

陳清畫每天早上小心翼翼地叫兒子起床,期待吳用這天能到學校,延續“清華北大”的可能性,又一次次為吳用的拒絕而流淚。

吳用喜歡數學,還提前鉆研大學數學知識。按照陳清畫的規劃,吳用可以靠數學競賽拿獎。他告訴媽媽:“我要的是學習,而不是上學。我只有在純粹的學習狀態中才能獲取某種安寧,從絕望中拯救出來。我的整個生存是基于學習的熱情存在的。但你覺得這違背了實際生存規則,那樣沒有未來。”

在一次和媽媽的長談里,吳用說:“這個世界上沒有普通人,大家各有各的軌跡,你非要認為有一種廣泛的相同的社會規矩,這種觀念會折磨你,折磨我,社會上每個人都在受折磨。”

正午:吳用喜歡的是思考,討厭刷題和應試。書中另一位海淀少年提到,老師把更多的贊譽和關注給了前20%的孩子。你如何評價當下的應試教育模式?

梁鴻:當我們把自己看作制度中的一份子,就會有無力改變的感覺。但是,很多時候系統和個人之間并不是二元對立的。老師和家長,是更耐心還是更嚴苛,能不能釋放更多的善意?其實人是有主觀能動性的,把主動性拋擲掉,也就忽略了一個人的責任。哪怕是微小的一步,例如作業寫到很晚時,家長說“咱們少做五分鐘”,或者老師給一個平常不被關注的孩子多一個眼神,都具有重要意義。

其實,教育部2017年就推出“雙減”政策。如果把責任都推在別人身上、體制身上,那么我們的社會永遠不會有任何松動。

正午:正午曾做過“學神”的選題,討論了中國精英家庭如何再制精英。《要有光》中,有個孩子對媽媽的點評是:“因為她沒有足夠的資源托底,所以,卷有卷的道理,否則會承擔非常大的風險。”我們該怎么應對這種結構性的社會問題?

梁鴻:我們的貧富差異和階層差異肯定是存在的。這也是為什么我寫了三個地方,北京、濱海(化名)和丹縣(化名),剛好是大城市、中等城市和小城市。雖然孩子都出現不想上學、抑郁等情況,但背后的社會原因和家庭原因是不一樣的。

在貧富差距的背景下,有些家長不得不做出一些極端的行為,讓孩子一定要好好學習,達成階層的躍遷。但我覺得,當我們這樣去思考的時候,我們完全沒有顧及孩子,我們給他的壓力過大了。我們完全沒有想到,孩子他是個人,不是工具。

為什么大學生的抑郁比率也很高?在這種觀念之下,我們覺得,高中、初中好好學習,考個好大學,實現階層躍遷,以后我們就輕松了。其實,人生永遠沒有絕對的輕松,因為我們在窄化成功的概念。

一個孩子長大之后,他能夠對自己的人生負責,能給周邊人帶來溫暖。即便他在一個一般的公司,做一般的工作,難道就不好嗎?難道就是失敗的嗎?我們為什么不對這樣的存在給予積極的肯定。

娟娟:手機和游戲,出路還是陷阱?

在丹縣,娟娟的媽媽面臨兩難:該讓女兒繼續上學,還是回到精神病院。開學才第二周,娟娟就起不來床,脾氣越來越暴躁,不停向媽媽要手機玩,和哥哥沖突不斷。她拒絕上學,說自己上課什么都聽不懂,也不想聽,作業都是抄的。

娟娟因為玩游戲的問題,和媽媽爭吵。“你說話不算話,你說給我游戲充錢讓我買皮膚,你最后又不給我。”

“我啥時候說過?我從來沒答應過你,都是你自己想的。”

娟娟身高167厘米,體重超過140斤,不知道是不是吃藥的原因,那一段時間她的體重增長很快。在省會精神病院的青少年心理治療中心,娟娟被診斷為重度抑郁,表現癥狀為情緒低落、不穩定、狂躁,有自殘傾向。

正午:今天的生活方式和20年前有很大的不同,外賣、游戲的普及,讓孩子在家不無聊,可以不用出門社交。有什么辦法能幫助這些因心理問題休學的孩子走出來?

梁鴻:如果整個社會沒有創造一種多元的生活方式和多元的精神方式,你怎么可能要求孩子有多元的業余生活?孩子們在學校里從早晨六七點鐘開始上課,再到放學之后寫作業,很難有自己的時間去發呆、思考,這本身就造成了孩子生活模式的單調。當他有一點點機會放松下來,只有打游戲,這是最方便的方式,因為手機就在手邊。孩子所處的環境沒有給他另外一個選項,比如自然是可愛的,麥苗和大樹是吸引人的。

我們家長的生活方式也變得非常的單調,所以,我們給孩子創造的是一個極為單調的、枯燥的、唯一的環境,卻反過來埋怨,孩子只知道打游戲。

當然,有些家長已經有意識地在培養孩子的多元興趣。有錢的家長可以帶孩子在全球范圍內參觀博物館、美術館,而孩子都是被拖著去的。為什么?因為回來以后,孩子需要寫一篇游記,他也不想寫。也有家長從小帶孩子去學畫畫,但最終的目的是參加自主招生,考上好大學,這仍然是功利性的。

正午:如果孩子出現了心理問題,家長該怎么辦?

梁鴻:在雅雅的案例中,她生病之后媽媽比她還崩潰,這對孩子的打擊非常大。孩子最難的時候,在家庭內部,在最親密的關系里面,卻得不到任何支撐。如果家長沒有能量的話,小孩只能越陷越深。我認為,這個時候特別需要家長去做一個有能力、有能量的家長。

正午:在書中,你提到了阿叔開辦的教育機構。現在社會上開始有各種創新型學校,主張打破固定的教學模式,以學生為中心。也有“一出學社”等學習社區,面向休學學生開放。這些新的教育模式會對休學的孩子有幫助嗎?

梁鴻: 孩子已經沒有辦法到學校去了,那怎么辦?他不能天天待在家里邊,他也需要人群,需要社交。我們還是要尋找寬容的、嶄新的方式來教育孩子。并且我發現,有些機構是非常先進的,已經有心理咨詢師、專業的醫生都參與進去。

雅雅:“錯位”的溝通

濱海女生雅雅16歲,皮膚微黑、娃娃臉、笑起來有兩個酒窩。她從小成績優秀,是“別人家的孩子”。改變發生在考上重點高中之后,雅雅的成績一度滑到中游。高一分科后,她即便考到班級第一,卻更焦慮。課堂測試時,同桌翻面寫字的聲音都讓她緊張得手心出汗。

雅雅開始抗拒上學,媽媽說她“叛逆”:“學校為什么不去,有老虎嗎?”面對這樣的情況,爸爸有時摔門而出,在街上散步,不肯回家;有時指責妻子的教育完全失敗。雅雅被確診為中度抑郁、中度焦慮。爸爸突然在她面前跪下磕頭,叫喊:“你快點好,我們都受不了了。”媽媽哭得更厲害。為了陪雅雅,媽媽向單位請假,被領導批評后,她告訴女兒:“因為你,我的工作都快沒了。”

雅雅吃了三個月藥,狀況沒有好轉。連續兩三天,她躺在床上一動不動。雅雅在精神衛生中心住了20多天。出院后,她仍害怕考試。

正午:雅雅退學后,父母經常抱怨、爭吵。在你看來,家長應該選擇什么樣的方式和孩子溝通?

梁鴻:我們希望有一個統一的答案,其實是沒有的。因為每個孩子的個性是不一樣的,我們要把孩子做一個獨立的個體來看待,而不是一個籠統的問題來解決。家長只有在充分了解孩子的前提下,才能找到相應的對話方式。

家長需要學會傾聽。很多時候家長是在自說自話,自以為對孩子好,但并不了解孩子真正的需求是什么。傾聽之后,家長就有可能改變認知和想法,從而改變對待孩子的方式。

在一個孩子未成年的時候,家庭是第一堡壘。如果父母都不能給孩子做一個基本的支撐,那么還能指望誰?現在不是家長推卸責任的時候,去抱怨自己也很辛苦,然后去打罵孩子,把自己的精神壓力和生存壓力轉嫁到孩子身上。

父母在孩子面前應該展現出更高的主體性,更強大的勇氣,成為孩子和社會之間的一道保護墻。

正午:雅雅的媽媽為了孩子有更好的生活空間,自己住在客廳采光不好的低矮沙發床上,讓雅雅住進家里最大的房間。雅雅覺得,媽媽在營造出一種自己受苦、忍讓的形象,讓她在家里有不舒服的感覺。家長這樣的表達方式是不是有問題?

梁鴻:我們的愛有可能是錯位的,和孩子擦肩而過,并且還能給孩子造成某種傷害。家長是不是需要反思一下?家長會在不經意間利用手中的權力,對孩子施加某種冷暴力。

家長自以為付出了很多,但對于孩子而言,你給的愛是不是愛?孩子到底什么感受?我這本書記錄的是孩子和父母之間的對話。父母不能老是在自說自話,自憐自愛。愛是相互的呼喚和應答,實現愛的方式就是傾聽和溝通。

——完——

作者武冰聰,界面新聞記者。

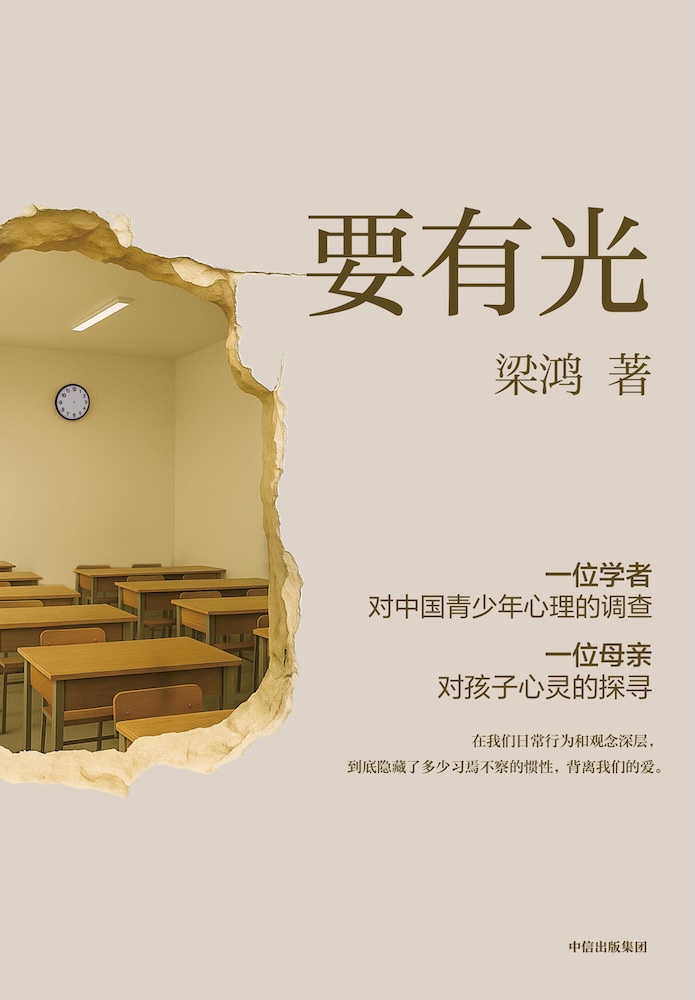

題圖來源:視覺中國