界面新聞記者 | 王鵬凱

界面新聞編輯 | 李欣媛

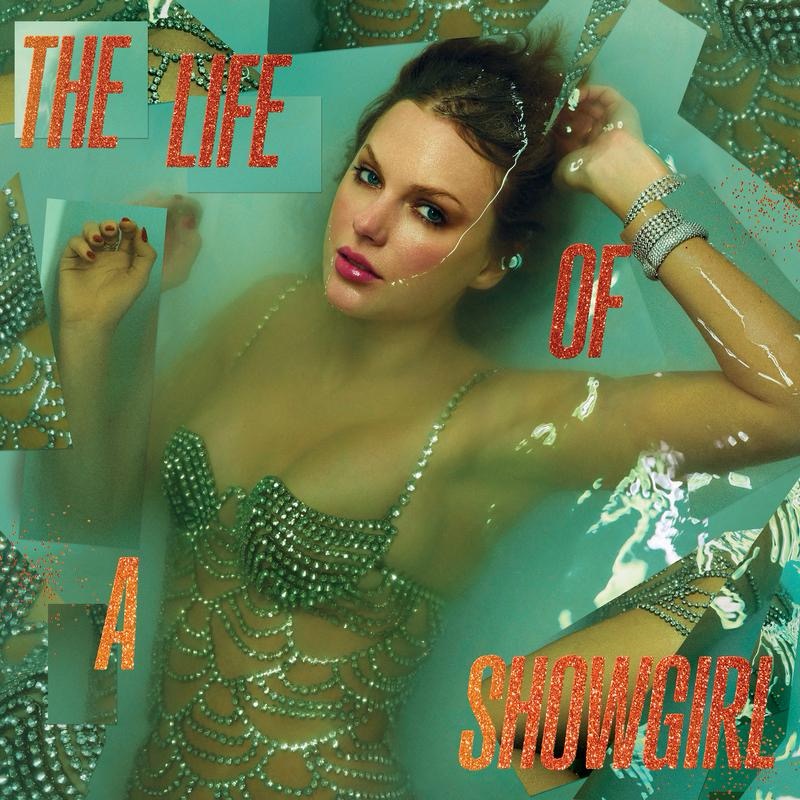

日前,美國音樂人泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)發(fā)行了自己的全新專輯The Life of a Showgirl,這一消息自公布起就引起矚目,然而現(xiàn)實的反響卻與預期截然不同。

從過去兩年聲勢浩大的“時代巡回”演唱會,再到對唱片工業(yè)、圖書出版、政治選舉等領(lǐng)域的介入,泰勒已然成為當下流行文化中無處不在、最具影響力的人物之一。一年前的美國大選,她以“無孩愛貓女”形象公開支持候選人哈里斯,進一步被媒體和公眾塑造為當代女性主義的代表之一。

但在這張專輯里,泰勒轉(zhuǎn)而表達了自己對愛情、婚姻和孩子的渴望——她在不久前宣布與美式橄欖球運動員特拉維斯·凱爾斯(Travis Kelce)訂婚,在一首名為“Wood”的歌曲里,泰勒更是直白地描述了自己與未婚夫的性生活。如今,她被西方聽眾稱為當下流行的“傳統(tǒng)賢妻”(tradwife),中文世界也用相近的詞匯“嬌妻”來形容她。

無獨有偶。一個月前,另一位美國流行女歌手薩布麗娜·卡彭特(Sabrina Carpenter)發(fā)布的新專輯Man’s Best Friend引發(fā)了相似的爭議。批評大部分集中在專輯封面:畫面中,卡彭特跪在一個西裝男人面前,對方拽著她的頭發(fā);另一張視覺圖片則是狗戴項圈的特寫,上面寫有專輯名稱。結(jié)合兩張圖片的聯(lián)想,人們將主題理解為“男人最好的朋友”,并以此指責卡彭特在迎合男性凝視。

類似的爭議還可以追溯到更早以前。女演員西德妮·斯威尼(Sydney Sweeney)年初因為售賣由自己洗澡水制成的香皂受到批評;前年,韓國女團成員Lisa參演瘋馬秀也曾引起不少指責。

我們發(fā)現(xiàn),這些當下最炙手可熱的女性名人都不可避免地被卷入一場文化戰(zhàn)爭中——公眾在她們身上投注了更高的女性主義期待,并爭論她們是否是女性主義的叛徒。女性主義理論家薩拉·艾哈邁德曾指出一種文化女性主義的道德化甚至警察化立場——通過宣稱某種做法“不女性主義”或某種人不是女性主義者而得以發(fā)展。

界面文化曾發(fā)文指出,盡管女性名人能為女性主義運動帶來助推,使之被主流社會接受,但這樣的愿望也會常常落空,面對復雜的女性主義議題,被寄予極高道德期待的女性名人很難真正成為某種權(quán)威,相反,她們也有普通人一樣的困惑和缺點。

隨著類似的爭論反復發(fā)生,我們或許可以進一步思考,即這種否定性政治背后更深的困境:對于什么是女性主義的表現(xiàn),人們似乎并沒有一個明確的共識。很多時候,這樣的分歧甚至就發(fā)生在女性群體內(nèi)部,如英國作家安吉拉·卡特在《薩德式女人》中所寫:“人類經(jīng)驗具有普遍性的觀念是一個騙局,女性經(jīng)驗具有普遍性的觀念則是一個聰明的騙局。”

01 傳統(tǒng)賢妻惹惱了誰

泰勒·斯威夫特是“傳統(tǒng)賢妻”嗎?聽完新專輯后,這一問題成為了許多評論的標題。

過去一年,“傳統(tǒng)賢妻”這一概念引發(fā)了激烈爭論。該詞最初流行于上世紀50年代,指那些傾向于在婚姻中扮演傳統(tǒng)角色的女性,包括認為女性需要定位于家庭,專注精心烹飪、做家務、照顧孩子,并享受順從丈夫的快樂。如今這類女性將相關(guān)視頻發(fā)布在TikTok等社交網(wǎng)絡(luò),吸引了大量關(guān)注,也使這一生活方式再度進入大眾視野。

為什么會將泰勒與“傳統(tǒng)賢妻”關(guān)聯(lián)在一起?有人列出一連串例證:在歌曲“Eldest Daughter”中,泰勒唱道:“當我說不相信婚姻時,那是一個謊言。”在另一首名為“Wi$h Li$t”的歌曲中,她更是這樣表達自己對未婚夫的愛意:“我只想要你,有幾個孩子,讓整條街都像你……夢想著有一條帶籃球框的車道。”批評者將這些表述解讀為,泰勒一直以來都在表面假裝自己是個獨立女性,實際上她無比渴望男人,愿意搬去郊區(qū),并為他生一群孩子。

一些右翼保守勢力借此大做文章,希望泰勒能激勵更多年輕女性看到結(jié)婚、組建家庭的快樂和意義。甚至有人在廣播節(jié)目上詢問泰勒,這是否會是她最后一張唱片——暗示她將在結(jié)婚后淡出公眾視野,專注家庭生活。不過泰勒很快作出否認,并稱這種說法“驚人地無禮”。

也有不少人為泰勒辯護,《華盛頓郵報》的一篇評論指出,想擁有房子和孩子并不意味著成為“傳統(tǒng)賢妻”,女性主義也從來不是“獨自享用沾滿貓毛和男性眼淚的晚餐”,做一個獨立而有力量的女性,同時發(fā)現(xiàn)自己在伴侶關(guān)系中更幸福,這既不是背叛,也不是矛盾,更何況泰勒一直以來都是一個無可救藥的浪漫主義者,她只是終于實現(xiàn)了它。Vulture也在評論中指出,泰勒捕捉了一位站在傳統(tǒng)家庭生活門檻前的千禧世代,對投入穩(wěn)定生活的猶疑,與那些刻意回避爭議、描繪甜蜜同居之愛的創(chuàng)作者不同,她選擇了一種混亂的表達——既幸福又被憎惡。

為什么向往家庭和子女這樣常見的愿望在當下越來越引來反感,甚至被視為一種反女性主義,是與新興的保守勢力同盟?

這或許與政治文化有關(guān)。在現(xiàn)實中,“傳統(tǒng)賢妻”這樣的潮流很容易與種族主義、性別歧視、恐跨等觀念并置,并被一同裹挾著向保守光譜平移。《紐約時報》引用一項研究指出,互聯(lián)網(wǎng)中“傳統(tǒng)賢妻”的主要受眾很可能是右翼男性:在與相關(guān)內(nèi)容互動后,TikTok的推薦算法同步提供了19個以極右翼媒體人物為主角的視頻。

更進一步地說,這也意味著當代女性主義內(nèi)部正發(fā)生著微妙的轉(zhuǎn)向。人們對于“傳統(tǒng)賢妻”的不滿,很大程度上來自其背后保守傳統(tǒng)的回歸,例如高度家庭主義,對異性戀規(guī)范的順從,以及忽視女性經(jīng)濟獨立和性自由的重要性。批評者認為,這種趨勢將毀掉過去半個世紀以來取得的女性主義成果——走出家庭、爭取工作權(quán)利原本是前兩波女性主義運動的重要目標,但半個世紀后的部分女性卻主動選擇回歸家庭。

這里的矛盾在于,為什么過去幾年在全球范圍內(nèi)流行的女性出走敘事與這一回歸家庭的潮流正在同步發(fā)生?“傳統(tǒng)賢妻”以第三波女性主義運動的關(guān)鍵詞“選擇”和“賦能”來為自己辯護,她們認為女性主義沒有單一的典范,真正的女性主義始終關(guān)乎選擇權(quán),能夠主動選擇不工作,并從這種生活方式里汲取女性能量,這恰恰證明她們才是真正的女性主義者。

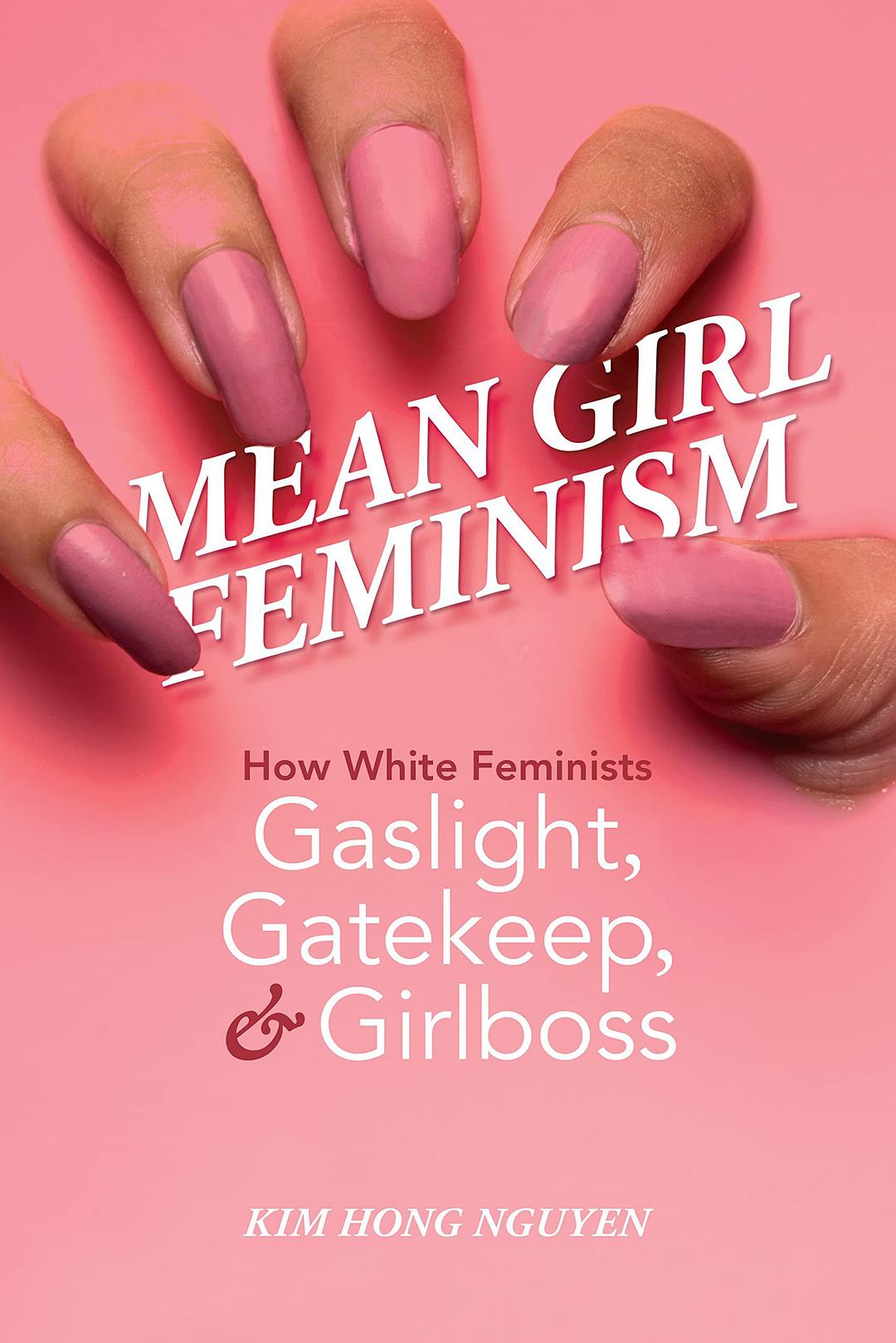

但選擇從來不只是選擇本身,還指向權(quán)力與身份。在《賤女孩女性主義》(Mean Girl Feminism)一書中,越南裔學者Kim Hong Nguyen毫不留情地寫道:“如果選擇女性主義(choice feminism)是一種認為女性所做的任何選擇都是合理且應當被正當化的意識形態(tài)——即女性主義意味著一切——那么這種選擇女性主義也就是一種白人女性主義。”以家庭主婦為例,她們之所以能夠在不工作的情況下依附于丈夫的職業(yè)與財富,擁有這份“職業(yè)”,本身就與白人性(whiteness)及其特權(quán)密切相關(guān)。

泰勒與未婚夫凱爾斯的案例或許更適用于Nguyen所討論的“權(quán)力夫婦女性主義”(power couple feminism)。在這種異性戀關(guān)系模型中,女性往往是與伴侶平等的獨立個體,擁有自己的事業(yè),并通過婚姻聯(lián)盟實現(xiàn)個人影響力的進一步擴張。這些獨立女性通過掌控注意力、資源與人際關(guān)系來確立自身在父權(quán)體系的位置,實現(xiàn)女性主義與順性別異性父權(quán)制的共存。但這背后其實是一種忽視種族政治和多元文化社群的“家庭至上”精神,它掩蓋了異性戀關(guān)系中的權(quán)力不平等,并鞏固了其所試圖棲身的父權(quán)系統(tǒng)。

Kim Hong Nguyen

University of Illinois Press 2024-9

02 如何談性:男性凝視還是性自由?

對于女性名人更普遍存在的一種批評是,她們在大眾媒體上過于明顯地展現(xiàn)自己的身體和性欲。早在新專輯資訊發(fā)布時,泰勒·斯威夫特就因封面過于暴露的亮片緊身衣穿著引來議論。比泰勒承受更多抨擊的是她的音樂伙伴薩布麗娜·卡彭特,她在新專輯封面四肢跪地的形象被指責與女性賦權(quán)背道而馳,此外,由于在演唱會上過于性感,社交網(wǎng)絡(luò)曾流行“我17歲,害怕薩布麗娜·卡彭特”的迷因,以至于形成了一種反敘述。

的確,她們的創(chuàng)作中時常出現(xiàn)性暗示,或是直白的性欲描寫。例如在最飽受爭議的歌曲“Wood”中,泰勒寫道:“他的愛就是打開我雙腿的鑰匙。”在新歌“Tears”里,卡彭特也有類似的表述:“像你應該做的那樣對待我,淚水順著我的大腿流下。”

對于這些言行,有人批評她們是在取悅男性,甚至稱卡彭特為“妓女”;但也有人認為,這些對性魅力的展現(xiàn)完全是為了女性自身的愉悅,是主體性的表現(xiàn),甚至可被視為對男性幻想及其權(quán)力結(jié)構(gòu)的反諷——如果你參與并回應這種男性凝視,那你在某種程度上勝過了它;相反,執(zhí)著于去對抗,反而會被視為過時、沉悶和“不好玩”的表現(xiàn)。

這些討論很容易陷入一種過于簡化的二分法:它是在壓迫女性還是賦權(quán)?我們不得不承認,這其中的界線正在變得愈發(fā)模糊,如今我們越來越難以分辨創(chuàng)作者的真實意圖——這可以被理解為藝術(shù)表達自身的模糊與多義性,也可以是創(chuàng)作者在日趨極化的輿論環(huán)境中尋求安全的手段。

實際上,這種對性欲的公開表達在流行文化中并不少見,類似的爭論在過去數(shù)十年反復發(fā)生。上世紀60年代以來,第二波與第三波女性主義運動之間圍繞反色情女性主義者(anti-porn)和性積極女性主義者(sex-positive)的“女性主義性戰(zhàn)爭”(feminist sex wars)似乎至今仍未結(jié)束,甚至有作者直言:“我們真的還需要這樣一場討論嗎?”

現(xiàn)實語境顯然更復雜。如果說前文有關(guān)“傳統(tǒng)賢妻”的批評來自所謂的進步主義聲音,那么這里對于性開放的批評則更容易被理解成一種談性色變的保守文化,這不禁令人追問:為什么當代女性主義日益陷入一種難以分辨進步與保守的兩難處境?

這或許與更年輕一代對于性的矛盾態(tài)度有關(guān),尤其是Z世代。他們一方面強調(diào)對不同性態(tài)和觀念的開放式接納,另一方面又對性權(quán)利極為敏感,尤其是親密關(guān)系中的年齡差距和權(quán)力關(guān)系,這導向的一個潛在結(jié)果是越來越多人變得性消極,并主張減少文藝作品中的性內(nèi)容。

這也與過去幾年發(fā)生的社會運動存在一定的關(guān)聯(lián)。《紐約時報》的一篇評論指出,這看起來是將人們帶回到反性騷擾運動之前的世界,但實際上,這些討論恰恰已經(jīng)將那場運動以及女性主義整體取得的進展視為理所當然,于是“女性可以毫無負擔地回到那些舊有的陳詞濫調(diào),不必再與男性權(quán)力較勁”。

從這個角度看,以上案例的特殊性便得以浮現(xiàn)。《紐約客》在一篇評論中指出,卡彭特是在“后《羅訴韋德案》時代”最早這樣做的人之一。《羅訴韋德案》曾被視為第三波女性主義的先聲,它主張女性的身體權(quán)利是一種選擇,這一觀念在當下正被不斷挑戰(zhàn)乃至推翻。如今社會對隨意性行為的道德規(guī)則或許比以往任何時候都更加困惑,人們在一連串的矛盾間爭執(zhí)到難以調(diào)和,比如“傳統(tǒng)賢妻”、非自愿獨身者(Incel)與滿足各種性癖的約會軟件同時共存,換言之,“性既無處不在又無處可尋,既必不可少又可有可無,既神圣不可侵犯又荒謬可笑。”

頗為諷刺的是,即使在這樣一個女性力量崛起的時代,仍然是女性更容易成為這些審視的對象。在接受《滾石》雜志采訪時,卡彭特說道:“我不想表現(xiàn)得悲觀,但我真的感覺,我從未經(jīng)歷過一個女性被如此吹毛求疵、全方位受到審視的時代,我不只是在說我自己,我是在說當下每一個正在創(chuàng)作的女性藝術(shù)家。”

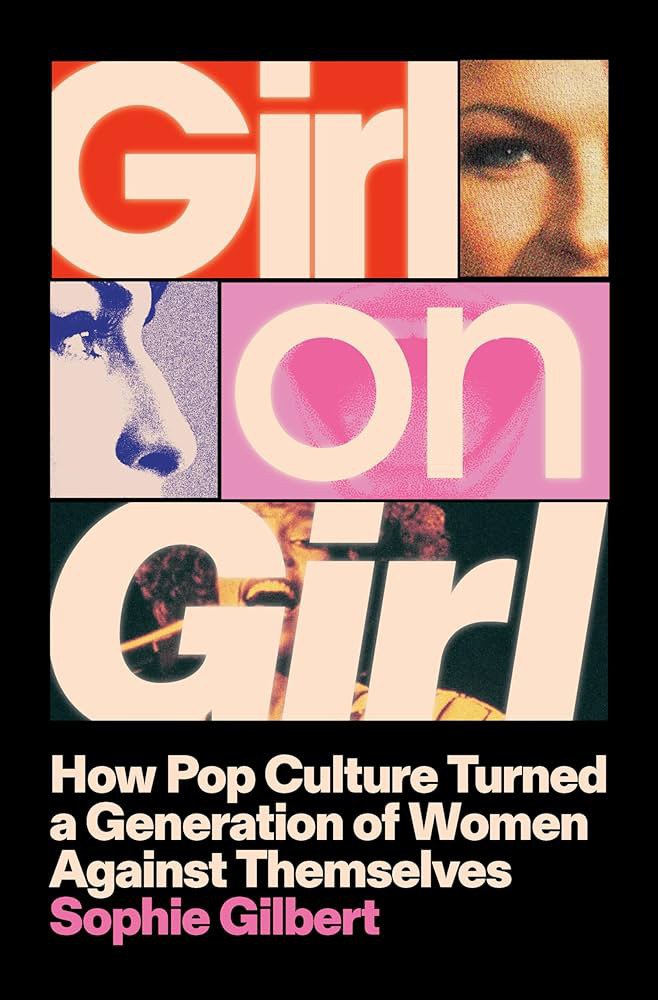

這種意識沖突背后掩藏的正是由來已久又無處不在的凝視。在今年出版的《女孩反女孩:流行文化如何讓一代女性反對自己》(Girl on Girl: How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves)一書中,作家索菲·吉爾伯特(Sophie Gilbert)指出,過去二十五年里,幾乎所有文化產(chǎn)品都或多或少反映出色情文化的影響,它以男性欲望和愉悅為導向,將女性視為被束縛、被迷戀或被虐待的物品——“(她們)要是性感的處女,要有成人電影明星般的外貌和純潔戒指;這是任何人都無法長期維持的平衡表演。”

Sophie Gilbert

Penguin Press 2025-4

更重要的是,這樣的觀念不僅深刻塑造了我們對性的理解、對女性的看法,回過頭來同樣也“訓練”了女性,如英國哲學家埃米婭·斯里尼瓦桑在《性權(quán)利:21世紀的女性主義》一書中所寫:“色情不僅是描述世界的機制,而且是制造世界的機制。”

03 呼喚交叉性:我們?nèi)鄙俚氖琴|(zhì)疑還是相互理解?

回到開篇的問題,以上一系列爭論與分歧實際上揭示了一個更深層次的問題:關(guān)于“什么是女性主義”似乎越來越難以形成更清晰的共識。進步與保守的界線一再被模糊,回歸家庭可以是個人選擇,也可以是與保守主義合流;表達性欲可以是女性主體性體現(xiàn),也可以是迎合男性凝視。在這種狀況下,我們?nèi)鄙俚木烤故琴|(zhì)疑還是相互理解?

在《誰在害怕性別》(Who’s Afraid of Gender)中,朱迪斯·巴特勒提出了一個關(guān)鍵問題:女性主義政治是否屬于聯(lián)盟政治?巴特勒指出,女性主義這一范疇從一開始就深陷由種族、階級、地緣政治位置、年齡、能力、宗教和歷史等構(gòu)成的復雜關(guān)系中,在捍衛(wèi)女性權(quán)益之外,其它形式的交叉壓迫同樣需要被關(guān)注,例如有色人種女性的處境,以及女性受到的經(jīng)濟歧視、工作和醫(yī)療條件等。

巴特勒以排斥跨性別的激進女性主義者(TERFs)為代表,批評了當下社會的這些分裂力量:“無論好壞,各種各樣的立場都可以被稱為‘女性主義’,因而,讓其中一個派系——其目標是審查和剝奪權(quán)益——來獨占女性主義的標簽無疑是荒唐的。”

[美] 朱迪斯·巴特勒 著 刁俊春 譯

浦睿文化·岳麓書社 2025-9

這種困惑不由讓人想到交叉性(intersectionality)這一概念。不少觀察者指出,當下女性主義陷入困境的一個重要原因正是缺乏交叉性。交叉性最初由非裔美國學者金伯利·克倫肖提出,常被理解為充分地考慮各種壓迫與特權(quán)的坐標系。不過斯里尼瓦桑認為,交叉性的核心洞見是,所有只關(guān)注相關(guān)群體內(nèi)部成員的解放運動,都有一個共同點:此類運動只能最好地服務那些群體內(nèi)部受壓迫程度最輕的成員。因此,我們需要認識到每個案例背后的復雜性,警惕解放話語在實踐中淪為同化政治。

以泰勒·斯威夫特為例,當西方爭論泰勒是否是“傳統(tǒng)賢妻”時,中文世界更多使用的是“嬌妻”一詞,但二者的語境卻存在明顯差異。“BIE別的女孩”的一篇文章對此進行了分析,文中指出,西方“傳統(tǒng)賢妻”的重點在于自我認同與生活方式的選擇,即家庭主婦的身份和“男主外女主內(nèi)”模式,其背后反映的是西方社會經(jīng)濟下滑處境下女性對生活的恐懼,以及近年右翼政治的影響。而中國的“嬌妻”文化則更強調(diào)兩性關(guān)系中來自男方的寵愛,背后是對男性伴侶的無限抬高和包容,因此,“嬌妻”在中文互聯(lián)網(wǎng)受到的批評很多時候反映的是對異性戀關(guān)系乃至婚育的懷疑和反思。這里的語境斷裂不僅源于兩地女性主義所處發(fā)展階段的不同,更與復雜的文化背景緊密相連。

對此,我們可以從學者史書美發(fā)表于二十年前的一篇題為《中國女性何時變成女性主義者?》(“When” Does a “Chinese” Woman Become a “Feminist”?)的論文得到啟示。在文中,史書美指出了一個重要問題:如果女性主義并非一個普遍處境,而是受到時空、族群和性別主體性的影響,我們應該如何理解不同文化背景下的女性主義?過去共享的西方概念和分類系統(tǒng)又是否能夠沿用?史書美以跨國接觸的特殊性為例,提出了一種“接觸倫理”,她呼吁我們跳出過往西方與中國二者非此即彼的框架,從倫理維度出發(fā):當我們談論特定的女性主義議題時,要反思個體自身的權(quán)力和立場,理解文化的特殊語境,并在此基礎(chǔ)上展開對話,接受一種雙方都能夠改變對方的可能性。

參考材料:

https://www.pride.com/sabrina-carpenter-discourse#rebelltitem1

https://www.nytimes.com/2025/06/14/style/sabrina-carpenter-album-art-feminism.html

https://www.newyorker.com/magazine/2025/09/15/mans-best-friend-review-sabrina-carpenter

https://www.washingtonpost.com/style/2025/10/08/taylor-swift-tradwife/

https://www.nytimes.com/2024/05/15/opinion/tradwife-tiktok.html

Shih, Shu-Mei. “Towards an ethics of transnational encounter, or “when” does a “Chinese” woman become a “feminist”?.” differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 13.2 (2002): 90-127.

《我們?yōu)楹慰傇噲D分辨誰是真正的女性主義者?從Lisa瘋馬秀爭議談起》,界面文化,https://mp.weixin.qq.com/s/DGD06ed_zbbd_zq8qX81zQ

《從中國到北美:嬌妻正在占領(lǐng)世界?》,BIE別的女孩,https://mp.weixin.qq.com/s/DqmWSS-5QjNo2TeOsyulxQ