記者 王珍

10月28日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》(下稱《建議》)全文對外公開。《建議》在“提升宏觀經濟治理效能”部分指出,“發揮積極財政政策作用,增強財政可持續性”,并提出適當加強中央事權、增加地方自主財力等措施。

財稅專家對界面新聞表示,從“發揮積極財政政策作用”的表述來看,“十五五”時期(2026-2030年)財政政策將延續積極有為的基調;而“增強財政可持續性”,則需要深化財稅體制改革,特別是增加地方自主財力,同時對減稅降費政策進行優化調整,保持合理的宏觀稅負水平。

廣開首席產業研究院院長連平在發給界面新聞的評論中指出,從總量維度看,受財政收入增速放緩與剛性支出增加雙重影響,“十五五”時期財政赤字規模將維持相對高位,預計赤字率將常態化保持在3.8%-4.0%,如遇較大沖擊時可階段性提升至4.2%以上,既為宏觀經濟穩定提供必要支撐,又避免債務風險無序累積。

粵開證券首席經濟學家羅志恒對界面新聞表示,“十五五”時期,我國整體上仍處于新舊動能轉換期,經濟仍有下行壓力,積極財政政策是托底宏觀經濟、穩定發展大局的重要手段。財政政策有必要從過去較多關注赤字率轉向支出增速,打破3%赤字率約束,增強財政政策的逆周期調節作用。

羅志恒還表示,可根據經濟社會發展需要合理確定實際赤字率水平,逐步采用基于全部財政收支的全口徑赤字和赤字率來衡量財政政策的積極程度。

在“積極有為”的基礎上,《建議》提出了“增強財政可持續性”的要求。

分析人士指出,當前我國財政面臨多重任務,既要緩解短期財政尤其是地方財政的緊平衡問題,又要適應新發展階段的新要求,還要支持國家重大戰略任務落地,這需要將政策優化與財稅體制改革相結合,不斷增強財政可持續性,更好發揮財政在國家治理中的作用。

連平認為,需以深化財稅體制改革為突破口,破解財政可持續性難題。他進一步指出,財稅體制改革的核心目標是構建“權責清晰、財力協調、區域均衡”的中央與地方財政關系。

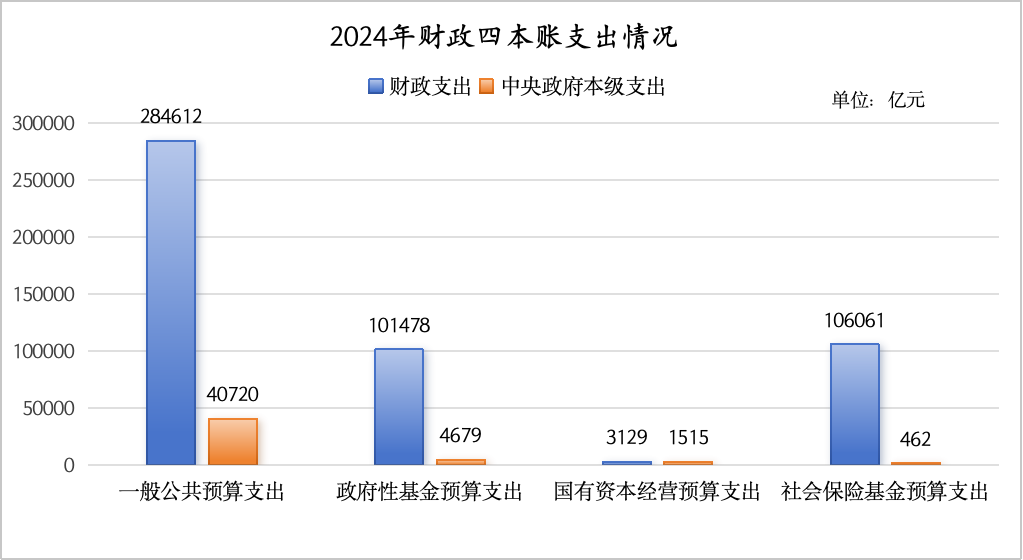

財政部數據顯示,2024年,中央政府承擔的一般公共預算支出占一般公共預算支出的14.3%,而中央政府一般公共預算收入占比達45.7%;如把其他三項預算——政府性基金預算、國有資本經營預算、全國社會保險基金預算——也算進來,2024年中央政府財政支出占財政總支出的比重不到10%。

制圖:界面新聞

相比之下,地方支出責任過重,而這正是導致地方自主財力不足的根本原因。

根據中誠信國際研究院統計,2024年地方廣義財政收入同比下降3.8%、降幅較上年加深4.0個百分點,地方廣義財政支出同比增長2.4%,在收入下降而支出有增無減的背景下,地方一般公共預算收支平衡率同比下滑0.7個百分點至48.9%,收支矛盾愈加突出。

遼寧大學地方財政研究院院長王振宇對界面新聞表示,切實增加地方自主財力刻不容緩。十五五”時期應按照黨的二十屆三中全會提出的“深化財稅體制改革”的部署,以“增加地方自主財力”為基本導向,遵循財政授權、財政賦權、財政分權的漸進路徑,積極推進財稅體制改革,為成熟時期的財政分權提供制度保障。

對于增加地方自主財力,界面新聞采訪的專家提出,可通過調整共享稅分成比例、加快推進消費稅征收環節后移并穩步下劃地方、培育新的地方主體稅種、適當下沉部分非稅收入管理權限等方式來實現。

北京大學國家發展研究院助理教授、北大中國經濟研究中心研究員胡佳胤對界面新聞表示,在中央集中大部分財政收入的基本格局下,可以通過改革地方稅體系如培育新的地方主體稅種、調整共享稅分成比例、或賦予地方一定的稅收立法權等方式,增強地方自身的“造血”能力。這有助于地方政府形成穩定的收入預期,緩解結構性的債務壓力,也可對發掘和培育地方經濟增長新動能提供新的制度激勵。

中誠信國際研究院研究員閆彥明對界面新聞表示,建議加快推進消費稅征收環節后移并穩步下劃地方,考慮到征收難度,可率先在小汽車、成品油兩大領域開展試點,然后逐步推廣。同時,當前地方稅收主要依賴增值稅、所得稅等共享稅,可延續以共享稅為主的地方稅體系,但適當提高地方分享比例,增厚地方收入。此外,鼓勵地方因地制宜發展優勢產業、培育壯大稅源根基,并在此基礎上完善稅制,結合數字經濟、綠色低碳等經濟發展與轉型中的重點領域,穩妥探索數字服務稅、數字資產稅、碳稅等新型稅種。

羅志恒也表示,“十五五”期間應積極拓展地方稅源,同時完善以共享稅為主的地方收入體系,比如可適當優化企業所得稅、個人所得稅等共享稅的央地分享比例。目前,除部分企業(如國有郵政企業、國有商業銀行、海洋石油企業等),企業所得稅與個人所得稅的中央與地方分享比例為中央60%、地方40%。出于增加地方自主財力的考慮,他提議可研究將中央與地方的稅收分享比例分步驟審慎調整為中央55%、地方45%。

“企業所得稅和個人所得稅事關生產要素的流動,因此中央在其中占據主導地位是必須的。為推動全國統一大市場的構建,中央分享的比例必然要超過50%,同時又要兼顧增強地方自主財政實力。我覺得可以在現有的六四分成比例基礎上進行微調,但不宜進行大幅變動,若大幅調整為五五分成則不利于增強中央宏觀調控能力以及統一大市場的建設。”羅志恒說。

從中長期看,他表示,應以“增強地方財政自主權為核心”增加地方自主財力,讓地方獲得更多的財力自主調配空間,同時,配合事權和支出責任的上收,逐步實現各地財力與事權和支出責任相適應。比如,可在規范非稅收入管理的前提下,適當下沉部分非稅收入管理權限等;在推動事權與支出責任上移方面,可將基本公共服務均等化、社會保障、自然資源安全、糧油儲備、金融監管、跨區域建設或公共服務、環境保護、基礎研究等領域的事權進一步上收至中央,緩解地方政府“小馬拉大車”的現狀。

羅志恒還表示,增強財政可持續性,首要的是保持合理的宏觀稅負水平,對前期系列減稅降費政策進行結構性調整與優化。

他提出了三點具體建議,一是清理不必要的稅收優惠,提高對關鍵領域和重要環節(如科技創新、小微企業、鼓勵生育)的稅收優惠政策的精準性;二是選擇對普通居民影響不大、但有利于推動綠色發展、縮小貧富差距的稅種,進行稅負的結構性調整;三是,根據經濟發展狀況及時研究探索新稅源,例如數字資產稅、碳稅等等。

胡佳胤補充道,保持經濟的增長活力是提升財政可持續性的重要基礎。“如果國民經濟發展不好,財政就會成為無源之水、無本之木。只有當市場經濟蓬勃發展,財政的‘蛋糕’才能做大,可持續性才有堅實根基。”

她表示,政府應當創造公平、穩定、可預期的營商環境,減少對市場的不當干預,激發各類經營主體的內生動力和創新活力。同時,還需要避免政府過度負債對私營部門投資產生“擠出效應”。