當下,保時捷經歷自2022年IPO以來最嚴峻的挑戰。這家德國豪華汽車制造商,正面臨股價持續走低、股票被移出DAX指數、中國市場表現疲軟、美國市場受關稅政策沖擊、豪華電動車需求不及預期等不利局面。

多重壓力下,保時捷近日宣布重大戰略調整,在將延后部分純電動車型的上市計劃的同時,重新聚焦內燃機與混合動力車型。原定于2030年代推出的電動平臺研發計劃,也將重新規劃時間表,并與大眾汽車集團旗下其他品牌協同進行技術重構。

“這些決策延續了既定的戰略舉措,有助于我們打造更均衡的產品組合。在當前動蕩不定的市場環境下,此舉將提升我們的靈活性與市場地位。通過內燃機、插電式混合動力以及純電動車型的多元組合,我們希望全面滿足客戶的需求。”同時擔任保時捷和大眾汽車首席執行官的奧博穆(Oliver Blume)評價稱。

然而,市場對這一戰略調整的反應呈現分化。一方面,投資者擔憂保時捷可能錯失電動化浪潮,影響品牌豪華定位;另一方面,也有分析師認為,這一調整有助于保時捷在短期內穩定業績,避免因過度依賴電動車而遭受更大損失。

在宣布戰略調整前,保時捷曾下調其2025年盈利預期,并將原因歸咎為產品上市延遲等問題。保時捷目前預計今年利潤率最高僅能達到2%,遠低于此前5%至7%的指引區間,且將中期利潤率預期從15%至17%下調至最高15%。

受此影響,保時捷母公司大眾汽車集團也將面臨51億歐元的損失,其中包括30億歐元的商譽減值和21億歐元的一次性影響。大眾集團已將自身2025財年營業銷售回報率預期從4%至5%下調至2%至3%。

危機感往往驅動企業轉型。前奧緯咨詢全球董事合伙人張君毅告訴界面新聞,保時捷本輪戰略調整恰逢其時。歐洲電動化技術儲備落后于中美,缺乏先進三電企業與優質車型,且新能源基礎設施建設滯后、資源不足,難以支撐電動車發展。

他進一步解釋稱,在電動化領域,歐洲車企以自身短板對比中國車企的長處,直面成本競爭,基本沒有勝算。同時,中歐消費者觀點差異顯著,中國消費者更愿嘗鮮,而歐洲(除年輕群體外)普遍保守,對車輛性能的評估也更注重操控,而非智能化等因素。

有消費者在接受界面新聞采訪時表示,盡管部分國產新能源車型加速性能優異,但他仍傾向選擇傳統豪華品牌的燃油車。基于性能考量,車輛需采用輕量化設計,大電池增加重量將影響操控性。保時捷作為全球品牌,不會為迎合中國市場,而犧牲其性能定位。

不過,界面新聞在與多位消費者交流后發現,大多數消費者對車輛操控需求并不高,反而更重視智能化體驗,這恰恰是保時捷在華銷售車型的短板。

保時捷官網顯示,起售價近60萬元的入門車型Macan尚未標配駕駛輔助系統,選裝費用高達近兩萬元,與消費者偏好形成明顯落差。

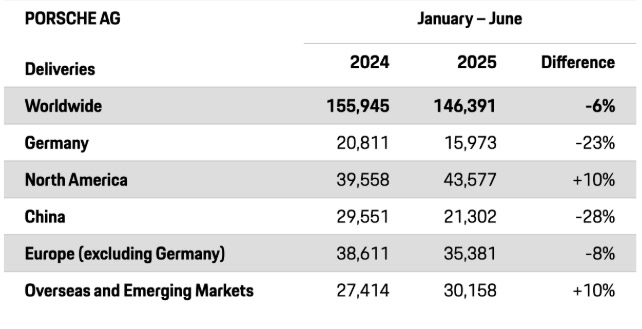

從2022年開始,保時捷在中國的銷量已經連續三年下滑。2025年上半年,保時捷在全球共交付146391輛汽車,同比下降6%;在中國市場交付21302輛汽車,同比下降28%,降幅遠超其他市場。

長期銷量下滑,讓保時捷與經銷商的矛盾浮出水面。2024年上半年,曾有部分保時捷經銷商反饋,由于純電車Taycan賣不動,為緩解資金壓力,不少經銷商被迫選擇虧本銷售。與此同時,保時捷中國為了完成銷售任務,仍然選擇壓庫,造成經銷商資金壓力陡增。進而導致三家經銷商對銷售任務產生異議,公開向德國總部要求,換高管給補貼。

盡管這起風波以保時捷中國與全體授權經銷商的聯合聲明告終,但保時捷品牌戰略與市場需求脫節的矛盾卻在持續加深。2024年12月,保時捷中國總裁及首席執行官潘勵馳(Alexander Pollich)確認,將大幅縮減在中國的經銷商網絡。

潘勵馳稱,保時捷在渠道商一直采取動態調整的管理方案,從目前在中國市場的整體規模和未來預期來看,保時捷有必要對渠道進行戰略調整,以保證整個銷售網絡的健康。保時捷將在未來兩年時間中逐步對網絡進行淘汰優化,到2026年底將保留100家左右經銷商。

張君毅告訴界面新聞,保時捷當前的市場困境與1970年代瑞士鐘表業遭遇的“石英危機”如出一轍,當時,傳統制表的機械工藝,受到更準時的石英技術沖擊;如今,德國豪華汽車制造商保時捷,也在應對電動化與智能化的挑戰。

“瑞士手表憑借手工賦予的奢侈品屬性重獲生機;保時捷也在發揮自身優勢,賦予車輛更強操控,利用中國市場合作伙伴跟隨并不落后于新能源智能化領域,從而應對市場轉型。”張君毅稱。