界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 姜妍

2024年,脫口秀影響力愈發顯著,已然成為人們表達情感、宣泄壓力、探討社會議題的重要媒介。那些熟悉的脫口秀演員再次進入觀眾視野,他們用幽默消解刻板,將調侃解構荒誕,以一種別樣的方式回應著當下的關切。

不僅限于電視節目的舞臺,脫口秀的觸角早已深入社交平臺與短視頻領域。在這些更為碎片化的媒介中,段子成為新的傳播載體,與文學、音樂、影視的跨界結合,也賦予了這一形式更新的表達維度。這一曾在小眾地下文化中生長的藝術,如今躋身主流,成為解讀當代生活的文化符號。它承繼幽默的傳統,也以自身的方式回應著當下社會的集體焦慮。

“幽默”一詞最早由林語堂翻譯自英文“humor”,他通過創辦《論語》半月刊,試圖喚醒中國人對幽默作為生活一部分的意識。正如楊笠所言:“語言是一個人能擁有的最重要的權力。” 如今我們希望在脫口秀的舞臺上,尋找到這種新語言形式的力量。

鑒于此,界面文化策劃了系列報道——進擊的脫口秀演員,今天推出的是該系列的第八篇:《小四爺:破房子里長出的幽默》。

在百度百科上,脫口秀演員小四爺的經歷像一條清晰的,緩慢上升的線。

2021年6月,大學畢業,成為脫口秀演出檢票員。

7月,第一次上開放麥,同年入選笑果訓練營。?

2022年,去了《脫口秀大會》,在第一輪被淘汰。

2025年,《脫口秀和Ta的朋友們》第二季,他在“陋室銘”那場拿下四盞燈,以289比285贏了高寒。

這一連串的節點,似乎是一個年輕人大學畢業之后,不甘心坐在格子間,想當脫口秀演員,后來踩在了時代的浪潮上,一步步往上走的職業軌跡。但真正的生活里,小四爺的經歷并非線性的,在他回憶的故事里,更像是一些散落的點狀物,有的則是空白、停頓,它們并不總指向舞臺,但最終把他帶去了那里。

和小四爺的視頻采訪在一個上午進行,他剛起床,采訪前好好洗了把臉。我們討論了頗為熱門的“窮門”,也聊到段子的創作,每一個創作者都會想自己的”母題“,但他說自己還沒找到,也沒有太著急。

“我覺得那是職業生涯后期的事。我現在寫得還太少。”他說完這句,頓了一下,笑著補充:“其實也不一定非得有母題,只要觀眾笑了,我就很開心。”

生活

小四爺出生在安徽宿州靈璧縣的一個小村子,喬何村,三面是山,出村只有一條路。家里的房子是石頭、泥巴和蘆葦桿搭的,墻縫大到能看到屋外。獎狀貼在墻上,是屋里唯一的裝飾。

按他的話來說,屋子里常駐的不是家具,是一條“生物鏈”:螞蟻、壁虎、老鼠,和人一起穿梭其間,成為童年日常的一部分。村里別的孩子陸續住進了樓房,他還住在這間破房子,壓歲錢是童年的高光時刻,舅舅年年給的十幾塊錢,他總是攥得緊緊的,能高興很久。

“小時候總是扭扭捏捏的。”這種局促感不僅來自貧窮,也來自不是一個階層的自我意識。他說不清什么時候意識到了,但感受一直在。

真正有轉變是到了高中,有次上課他臨時接了老師一句話,全班哄笑,他感覺到滿足,自己好像有讓其他人笑出來的能力。從那時候起,他開始喜歡給老師當捧哏,也喜歡在寢室里和同學聊天,試圖把大家逗笑。很快他就迷上了東方衛視的節目《今晚80后脫口秀》,也對舞臺有了一些興趣。

2017年,他考上了黃山學院。家里的日子慢慢寬裕了一些,每月有了1500塊的生活費,周末他就去飯店打工,端盤子、擦桌子,一邊攢錢一邊上學。臨近畢業,他看到《脫口秀大會》熱播,李誕說“每個人都能當五分鐘的脫口秀演員”,這句話擊中了他,他想起高中課堂上的笑聲,決定給自己一個試試的機會。

那會兒,他已經在大學的實習期做過一段時間手機銷售的工作,他形容自己是一個比較社恐的數碼愛好者,愛聊芯片參數,也愛觀察人們買手機的表情,但在數碼店干了三個月,因為不喜歡選擇了離開。他攢下了一萬塊錢,做了個大膽的決定,帶著這些積蓄,去上海說脫口秀。

“我看到有演員說,講三個月就能接商演。”他做了一個粗略的計劃,只要不亂花,這一萬塊足夠他在上海撐滿三個月:房租控制在一千出頭,租在11號線終點站嘉定,靠著開放麥練段子,三個月之后就能開始慢慢接演出,養活自己。

但事實是,2021年,《脫口秀大會》正熱,開放麥火爆,新人多、舞臺少,他根本搶不到開放麥。剛到這個圈子,他沒有認識的人,也沒有資源,來了半個月,連一場演出都沒報上。為了填補開支,只能又跑去做了電話客服,但沒干幾天就走了,“每天要坐班,工資還可以,但實在干不下去了。”

后來,他在網上看到脫口秀喜劇廠牌“肆笑喜劇”在招檢票員,說是會提供開放麥上臺表演機會,他立刻應聘上崗。月薪四千出頭,晚上七點半開場,每天下午,他負責檢票、引導觀眾,然后在后排聽不同人的段子。

嘉定到徐家匯,通勤一個半小時。晚上演出結束后,再轉兩趟地鐵回家,常常到家是夜里十一點。有時他回去寫段子,有時直接熬夜,后來干脆在通勤路上、上班摸魚時寫一點。最早的段子都在這些夾縫里長出來。

那段時間,脫口秀在城市中迅速擴張,線下演出場場爆滿,他每晚都站在觀眾后方,看人們笑成一團。場地小,觀眾近,笑聲聚氣,“挺熱鬧的”,他從后排感受到一種期待,雖然窮,但每天都很開心。

“那時候整個行業欣欣向榮,我們也有希望。”

段子

小四爺的段子有一種“結構性”的好笑。

他在臺上沒有很多肢體表演,形式也比較松散。但段子里常常出現一些輕微的不對稱感,生活本該是那樣,現實卻總是差了很多。比如老房子的墻皮脫落,獎狀貼在發霉的墻上,生產日期總是印在找不到的位置。這些窘迫是如此切近,如此熟悉,構成了他段子的起承轉合。

他把這些日常素材揉成段子,再由一口宿州口音念出來,自帶魔性的口音是他最突出的特點。

2021年,他剛入行四個月,還在演出現場檢票。段子不多,演出機會也少,卻意外被笑果訓練營選中,進了演出篩選。那晚他嘗試講了一個剛寫的新段子,線下只講過一次,但是反響一般,正式上臺時,全場笑聲意外地響。他第一次感受到“你腦子里那個有點怪、有點私人的想法,被一整屋子人聽懂、接納、甚至放聲回應”的感覺,那晚是他真正感受到喜劇的成就感。

段子講的是“豆漿”,他把它比作“咖啡的接地氣版本”,豆漿和咖啡本質一樣,都是豆子,但一個擺在塑料桌上,一個裝進玻璃杯里,他用這個調侃一線城市里被默認的品味標準。

這組段子后來也出現在《脫口秀大會》第五季的錄制里,但那場演出的結果又不一樣,場子很冷,小四爺被淘汰了。

他最早是從寫one-liner開始的。手機備忘錄里記錄著一句句短句,有些只是節奏,有些是意象。很多東西常常和“窮”有關,但他不覺得那是某種刻意的主題,因為段子都是從他的生活里來的,他的生活就是和這些相關。

他的寫作也發生過一次轉向。最初寫的是跟自己距離很遠的事,比如“生產日期”、比如“豆漿”,是觀察者的視角。后來,他第一次在節目里講了自己小時候的房子,破,很自卑。第一次往內心里寫,寫得很慢,因為素材太多了,需要自己慢慢想,慢慢篩選出來。

在那組關于老家房子破的段子里,他寫屋子里有蟲子:“不僅有老鼠、壁虎、蝎子、蜈蚣,黃鼠狼也經常來串門。我爸還抓蝎子炸著吃。我說爸,你吃蝎子,那壁虎吃啥?他說:沒事,壁虎吃蚊子,我都安排好了。”

有一版,他把這些動物按腿數排成一個“等差數列”:他兩條腿,蜘蛛八條,蜈蚣三十二條。后來想了想,又把它們刪掉了。

寫段子的人都知道,“你覺得好笑不等于觀眾覺得好笑,成立的段子是被現場驗證過的。” 他學著不斷修改,腦子里推演一遍,再在地鐵里想一遍,晚上寫一版,第二天試一次,不行再刪再寫。

他喜歡研究別的演員的節奏,最喜歡的演員是美國演員、主持人克里斯·洛克。“別人一場里有一半是觀點,他整場都是觀點。”那是一種非常自然的、靠語言節奏組織起來的邏輯表演。“是我見過最自然的段子工匠。”

他也在慢慢找自己的觀點。

比如“生產日期”的后半段,就是順著生活里的不便往下推的:

“我覺得這些公司其實挺雙標的。他們不希望我們挑選商品的生產日期,但自己招人時,卻總盯著我們的生產日期。崗位寫著35歲以下,那我們以后去面試,是不是也別那么輕易寫出生年月了,比如老板問,你簡歷上怎么沒寫生日?我說,我把它藏在小區一棵樹后面了。”

他關心的話題還有,多數人和少數人之間的權力分配。比如“四大名著是哪四本?其實就是少數幾個人說了算”;比如“得獎的電影,往往不是票房最高的電影。”他還喜歡觀察“人是怎么在網上描述自己的”,他見過一個網名,叫“和你一樣棒的王俊鵬”,覺得這個人可能陽光、善良,還挺會鼓勵別人,他記得很牢。

窮門

“窮門”,成了對小四爺段子的常見評價。

2025年,大國手在《脫口秀和Ta的朋友們》第二季中喊出“窮門永存”。像是舞臺上的宣言,也像現實里的注腳。越來越多新人登上臺前,講租房,講通勤,還有打工生活里幾塊錢摳出來的生活。窮成了許多段子的入口。

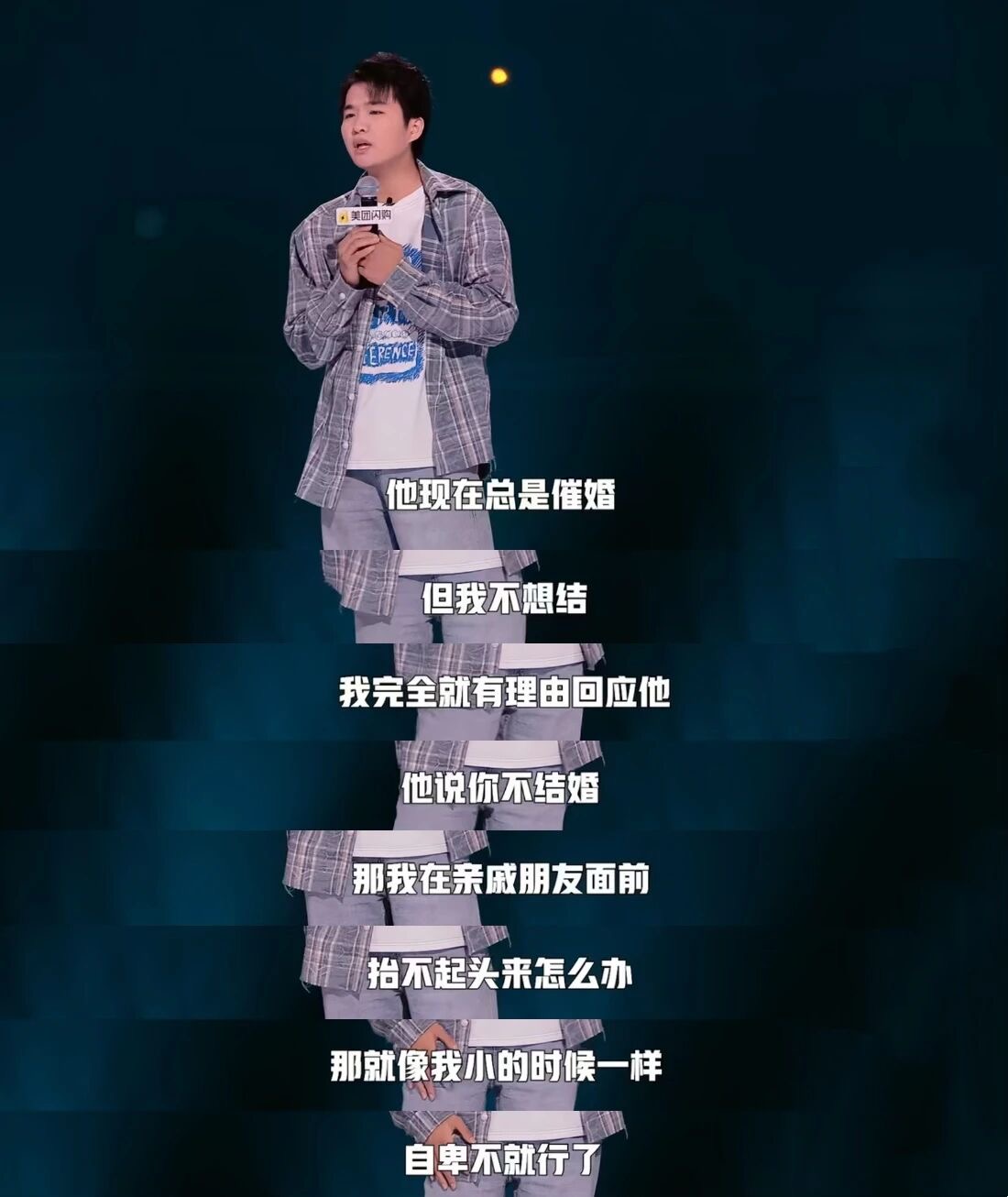

小四爺也講窮,屋子不是自家的,家里沒一樣東西是自己的。“我爸會修電視。”他說,有一次老師上門修電視,他想裝作不認識,后來沒躲成。他說:“我以前以為那房子是我們家的,后來我爸說,是我舅借我們住的。我當時就被這個破房子給破防了。”

觀眾會笑,每一次笑聲落下,就像生活的墻皮又剝落一塊。

他在《脫口秀和Ta的朋友們》第二季上講出這一段,拿下了四盞燈。這個段子他寫了兩個多月,最開始只打算講家里蓋房子的事,說父親有點虛榮,喜歡往墻上貼獎狀。編劇團隊覺得“不夠頂”,建議他寫“房子本身”。這成為了他晉級的關鍵。

“我爸可能沒看過。”他說,“我也沒跟他說過。”

他說脫口秀是年輕人看的,他爸不看。以前他爸不知道他在干嘛,他也從沒主動提過“我在演出”。節目上了電視,他也沒發過去。“不知道我爸有沒有聽到一些傳言吧。”

姐姐是唯一一個真正看過他表演的家人。她第一次看到的是“豆漿段子”,在手機上刷到。“她當時很震驚,覺得講得還挺好,不像業余的。”再后來她看了他講房子、講破墻的那段,說了一句:“進步很大,跟三年前比起來。”

而那個段子,他也不知道會不會再講第二次,就像他住了二十年的破房子,前幾年全家終于搬出去、在村里蓋了新房,但他從不說那是夢想成真, “就像八歲的時候想要玩具車,你二十歲再給我就沒有意義了”。

大學同學偶爾在微信上發來一句“刷到你了”,大多只是一兩節課的交集,畢業后就沒再聯系。以前上班的同事有沒有看過他上節目?他也不知道。“可能也不看脫口秀,看到了也沒說。”這場漫長的喜劇練習像是他一個人的秘密,知道的人很少。

段子講完,生活還要繼續。這些年他搬過兩三次家。最遠的時候住在嘉定,演完回家末班車停運,他騎了一小時共享單車回家。后來脫口秀演出被暫停,他就馬上搬去杭州,因為杭州開放麥多,段子還能在現場試。

那時候沒人知道脫口秀會不會就此垮掉,他也疑慮,但只是“有一點擔心,不多”。他從沒想過轉行,只是為了能試段子,搬去了另一個城市。有時候他會想到當檢票員的日子,手里剛花完畢業攢下的一萬塊錢。

“脫口秀這些年,生活有什么變化嗎?”

他想了想,覺得是“正反饋”。

“開始意識到,好像真的可以靠這個吃飯了,好像確實是可以謀生了。”

同題問答:

界面文化:你最喜歡的脫口秀演員是誰?為什么?

小四爺:克里斯·洛克。他對我的影響就是首先其實我很羨慕他在舞臺上能那么的輕松自如。走來走去,大聲說話,然后很絲滑的進行表演,

更重要的是因為他是為數不多的那種,整個專場都在講觀點的演員。別的演員可能講一半觀點,一半自己的事,自己經歷了什么,或者觀察到什么。但他不一樣,他幾乎整個專場都在輸出觀點。

我個人更喜歡這種“觀點型”的段子,而他的觀點也確實特別經典。有些段子是上世紀九十年代初寫的,到現在看都不過時,還特別精彩。比如他說美國不應該禁槍,應該給子彈漲價,漲到五千、一萬美元一發那種。你一開槍就得想清楚,子彈可貴著呢。這段既好笑,又特別有道理。

界面文化:怎么看待脫口秀行業在國內的繁榮?

小四爺:我覺得這很正常,是大家一起努力的結果,也是順應了這個時代的變化。

現在生活節奏那么快,脫口秀本身就是一個節奏比較快的藝術形式,它出梗比較快嘛。可能你剛聽兩句話,笑點就出來了。本身它也是一個適合快節奏生活的藝術形式。而且大家生活壓力也很大,確實也需要這種能帶來快樂的東西。再加上脫口秀的內容往往貼近大家的日常生活,我覺得它受歡迎是應該的。

界面文化:不斷尋找新梗、持續創新會是內容創作中最難的事嗎?

小四爺:其實最難的還不是“寫梗”本身,最難的是你有沒有素材。我們行業里經常有個說法,說有些演員有錢了就不好笑了,或者出名之后也不好笑了,但其實不是能力問題。很多人已經創作過非常多優秀的作品了,只是后面素材少了,或者有些素材不能講了——這個才是最難的。

當然這個也因人而異。你看國外很多演員,早就成名、也賺了很多錢,但每年還是在出新專場。你有錢了,也不一定非得講“窮”,你可以講觀察、講觀點、講你現在的生活,只要你有持續進化的能力就行。

界面文化:脫口秀是只要好笑就夠了嗎?還是需要融入一些其他價值?

小四爺:我覺得任何藝術形式其實都需要有一些價值,有一些表達。只不過那樣的作品確實比較少。你說音樂、電影這些形式,能做到讓人身心愉悅的同時,又有社會意義,或者隱喻了一些什么東西的,其實是極少數。但也正因為少,我們才會那么喜歡、那么努力去追求一個更好的作品。

好笑是最基礎的,但有價值就是更上一層的。它能讓這個行業更進一步,也能讓更多人正眼看我們。當然,這類作品少是肯定的。你看每年那么多脫口秀播出,可能99%都只是好笑,但只要有1%讓人覺得“它又好笑又有價值”,那就夠了。??

比如今年步驚云那個段子,替一個網暴女孩發聲,挺出圈的,大家也挺喜歡。再比如梁海源,他的專場里有很多《坐在角落的人》這種段子,討論社會議題或者表達個人觀點,我覺得都很有價值。

界面文化:“標簽”和“金句”會困住你嗎

小四爺:這種東西其實是可遇不可求的。我覺得它應該是自然流露出來的,而不是“我一定能寫出一個金句”或者“我一定要寫出一句大家會喜歡的話”。這個太難了。??

更重要的還是你得追尋自己的內心,那些金句、標簽,都是順著你的表達自然而然出來的。

界面文化:你如何預判脫口秀行業的未來?

小四爺:我希望只要國際形勢沒有特別大的變化,脫口秀是可以越來越繁榮的。它本身就貼近大家生活,也適應了這個時代,觀眾也確實挺喜歡的。

但我也覺得,脫口秀在中國注定會是一個相對小眾的藝術形式。你看在國外,它也不是一個特別大眾的東西,因為它對學歷、對認知能力還是有點門檻。那我們現在整個社會受教育水平在不斷提升,這為它提供了很好的土壤。一種文化消費的成熟需要時間,所以這個行業和它的觀眾,正處在一種積極的共同成長中。