界面新聞記者 | 實習記者 盧燦秋 記者徐魯青

界面新聞編輯 | 姜妍

“人類一思考,上帝就發笑。”這句在中文世界廣為流行并衍生出不同主語的諺語,最初因捷克作家米蘭·昆德拉在一次頒獎典禮發言上的引用而流傳。

自80年代起,中國席卷過一場長久的發燒般的“昆德拉熱”。他的大量作品被譯介至中國,不同譯本一次又一次出版,《生命中不能承受之輕》《生活在別處》等作品為幾代人所熟知。歷史上中國讀者與東歐文學曾有過緊密的關系,許多人現在仍能脫口念出匈牙利詩人裴多菲的那首“愛情與自由”。

然而,對于剛剛摘得諾貝爾文學獎的匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛以及他背后的東歐文學,中國讀者卻不甚了解。比如在討論最初,大家弄反了這位諾獎獲得者的名字與姓氏;相比他的書籍,更被人知道的是他參與編劇或由其作品改編的《都靈之馬》與《撒坦探戈》等電影。在赫塔?米勒、奧爾加?托卡爾丘克等獲得過諾獎的作家之外,其他東歐當代作家則甚少被關注。

我們好像已經站在了距離東歐文學很遠的位置。

回顧東歐文學在中國的百余年譯介史可以發現,中國的關注者一直將其當做一盞具有相似處境的棱鏡,透過其去尋找自身的位置。這種關注現在仍然存在。在翻譯作品多元、社會生活多元的當下,伴隨著“東歐”概念逐漸模糊,過去集中在文學上的目光也彌散開來。不過,東歐作家的抗爭與流亡經驗以及被標注為“斯拉夫美學”的各種媒介產品依然在產生影響。

它們對于我們的意義或許在于提醒,那種對于命運、自由與記憶的思考,從來不是別處的故事。

從紅色到藍色

在動蕩的百余年里,東歐文學與中國讀者幾經交織,它是如何成為一盞關照自身的棱鏡的?

因為東歐國家深重的民族抗爭歷史及其與現代中國相似的處境,中國文人自19、20世紀之交便開始譯介東歐文學。在20世紀初期,魯迅與周作人對包含東歐文學在內的“弱小民族文學”譯介起了重要的推動作用。他們推廣“立意在反抗”的外國文藝,發表了諸多介紹東歐文學的文章及譯作,并影響了第二、三代譯者。

上世紀二三十年代,相關譯介較為活躍。以文學研究會為核心力量的《新青年》雜志和《小說月報》是主要平臺,茅盾、鄭振鐸、劉半農、冰心、許地山等許多作家參與其中,羅馬尼亞、捷克、南斯拉夫、保加利亞等更多東歐國家的文學作品進入中國。

“生命誠可貴,愛情價更高。若為自由故,二者皆可拋!”這一幾代中國人都十分熟悉的裴多菲的格言詩的譯本便誕生于這個時期,由烈士殷夫翻譯,1933年魯迅將其引錄至著名悼文《為了忘卻的紀念》中。

在建國初期,中國與以蘇聯為代表的社會主義陣營關系密切,文藝界倡導學習與介紹蘇聯及新民主主主義國家文學。許多東歐文學作品被譯入中國,例如羅馬尼亞小說家薩多維亞努的《斧頭》《倔強的驢子》、劇作家揚·路卡·卡拉伽列的《失去的信》、波蘭作家普魯斯的小說等,形成又一次熱潮。

現在留在生長于六七十年代的讀者印象里的東歐文學則來自八十年代的翻譯熱。彼時“走向世界”成為社會的主流敘事,文化環境相對開放,國內大量引進西方現代文學,對東歐文學的譯介也逐漸多了起來。捷克作家哈謝克的《好兵帥克歷險記》、伏契克的《絞刑架下的報告》、南斯拉夫作家伊沃·安德里奇的《德里納河上的橋》等作品以及來自東歐的電影成為一代人的記憶。

尤其是米蘭·昆德拉,這位來自捷克的作家對中國文學產生了深刻影響,在中國掀起了一股持續數年的“昆德拉熱”,其作品《不能承受的生命之輕》《生活在別處》《不朽》《玩笑》等至今仍具有廣泛的知名度。米蘭·昆德拉憑借他對政治與社會現狀的反思與批判以及獨特的寫作方式——幽默、機智、對性愛的大量正面展示等,吸引了中國讀者的關注,并影響了一代尋根與先鋒作家。

關注的消退

從出版數據來看,目前對東歐文學的翻譯數量較少,對作家及作品的關注有限,并且在作品出版上有較大時差。以拉斯洛為例,他在80年代就以《撒旦探戈》與《反抗的憂郁》成名,這兩本書分別在2017年與2023年才進入中國文學市場。

那這一與東歐文學間“關系冷淡”的情形是在何時出現?又是因為什么呢?

回溯至上世紀90年代,據《世界文學》原主編高興告訴界面文化,1989年東歐劇變之后的幾年時間里,中國和東歐的文學和學術交流不暢,資料匱乏。在21世紀初期,對東歐文學的翻譯出版總體上較八九十年代有所減少,這與中國加入國際版權公約后受到國外作品版權限制有關。

其中,東歐文學的翻譯斷檔問題是影響東歐文學在中國傳播的一大因素。國內匈牙利當代文學的主要譯者余澤民告訴界面文化,這一狀況已經持續二十年了。“從‘文革’開始之后,各個語言基本上都斷了。(‘文革’結束后)有些老翻譯在做,老翻譯不做之后就沒人了。”一方面是語言專業培養更注重應用翻譯,另一方面是當下的社會氛圍并不提倡閱讀,無法有效培養文學翻譯人才。“我完全是一個特例,我不是作為語言學生被培養出來的。我是遇到了80年代特別饑渴的時候,突然放開之后主動地大量閱讀。即使我學醫了,還是讀文學的。”

關于“現在中國讀者是否對東歐文學感到陌生”的問題,高興認為不能說陌生,而是閱讀選擇更多元了。“改革開放后,中國的文學譯介范圍大幅拓寬,世界上所有優秀的文學作品幾乎都能在中國找到譯本。讀者被不同的文學魅力吸引,他們的目光不再集中于東歐文學,還會關注美國、法國、英國等國的文學作品。”

“還有一個重要原因是,現在社會生活的中心不再是文學了。過去很長一段時間,文學是社會生活的中心,80年代時,作家、翻譯家、詩人會受到很多關注。但現在世界多元豐富,有音樂、美術等太多事物能吸引人們的注意力,分散了讀者對文學的關注,這是正常現象。”高興說。

面對“拉斯洛在中國受到的關注度和他的文學水平不相稱”的評價,余澤民認為這是文學評價體系的原因:國內經常將書籍銷售量與獲獎情況作為其質量的衡量標準,這個尺度是有問題的。高興也關注到了市場評價對東歐文學傳播的影響:“出版界有時會受效益影響,往往等作家獲大獎后才會關注、出版其作品,其實很多有潛力的作家早有優秀作品。”例如,余澤民早年就曾將拉斯洛的代表作推薦給中國出版社,但直到拉斯洛于2015年獲得國際布克獎之后,他的作品才被逐漸譯介到中國。

在社媒討論方面,相比中國港臺地區、日本、俄羅斯、英國等其他地區文學的bot賬號,“中東歐文學bot”的粉絲數與其有數倍甚至數十倍之差,并且在僅運營了兩年后于2023年8月停止更新,也可看作東歐文學當下在中國受到關注鮮少的體現。

但是,我們現在真的遠離東歐文學了嗎?

流亡與轉移

在讀書類bot中檢索“東歐文學”,除了2018年諾獎獲得者托卡爾丘克的《太古與其他的時間》和她的其他小說,評論區里經常提到的赫塔·米勒的《每一句話語都坐著別的眼睛》以及杜布拉夫卡·烏格雷西奇的《疼痛部》,近年來在社交媒體上小有討論。一些讀者說,他們知道這些作品,但并不知道它們也可以屬于東歐文學。

《每一句話語都坐著別的眼睛》收錄了赫塔·米勒的九篇散文,講述她從羅馬尼亞的小村莊“出走”到德國的故事。布拉夫卡·烏格雷西奇出生于前南斯拉夫,在1991年內戰爆發后因公開反對戰爭與民族主義遭到國內輿論的猛烈攻擊,于1993年被迫離開克羅地亞,后來定居荷蘭。她堅持用塞爾維亞-克羅地亞語寫作,但拒絕承認自己是克羅地亞作家。在《疼痛部》中,她講述了一個“一群來自于已經不存在的國家的沒有身份的人,共同以一門滅絕的語言,講述他們自己的故事與文學”的故事。

這些經驗都有關于流亡,這與“東歐”概念本身在逐漸變得模糊是同源的。

“東歐”并非一個穩定的地理實體,一般被認為是一個政治與歷史概念。它的形成根植于多重帝國歷史的交錯影響,現代意義上的“東歐”概念誕生于二戰結束后,在冷戰時期被蘇聯統治與西方視角重新界定。在1989年社會主義陣營瓦解后,原東歐國家紛紛試圖擺脫這一標簽,如波蘭、捷克、匈牙利、羅馬尼亞等國家更愿意被稱為中歐或中南歐國家。

高興認為,之所以依然把它們作為一個整體來談論和研究,是因為它們在歷史背景等方面的共同點,在文學定位上,現在稱其為“中東歐文學”更為合適。

在余澤民看來,“東歐文學”的概念在今天仍然成立。“東歐國家很晚才加入歐盟與申根,有的還沒有加入,那它們肯定保持著原來東歐歷史的遺跡,還是很沉重的。”

赫塔·米勒與杜布拉夫卡近來受到的關注還反映了東歐文學在中國傳播的新情形。近四十年間,東歐當代作家進入中國大眾的視野多是源自他們獲得國際性獎項(特別是諾貝爾文學獎),關注度也隨對諾獎討論的減少而跌落。而赫塔·米勒獲得諾獎的時間是2009年,杜布拉夫卡更是不因獲獎而受到國內讀者關注。她們的作品均是在中文出版后,借由社交媒體的傳播被更多讀者看到,也因“女性”身份引起話題性討論。

此外,國內對“東歐文學”的關注的解離還在“文學”上。

相比拉斯洛這位新晉諾獎得主難以進入的“火山巖漿般緩慢流淌”的復雜長句,關注者們更愿意走進的是電影版《撒旦探戈》——當然,它也因7小時的時長讓人望而生畏。今年瑞典文學院給拉斯洛的頒獎詞是“他那富有感染力與遠見卓識的作品,在末日般的恐懼之中重申了藝術的力量”,而“末日感”“末世感”是短視頻平臺中并不小眾的標簽。

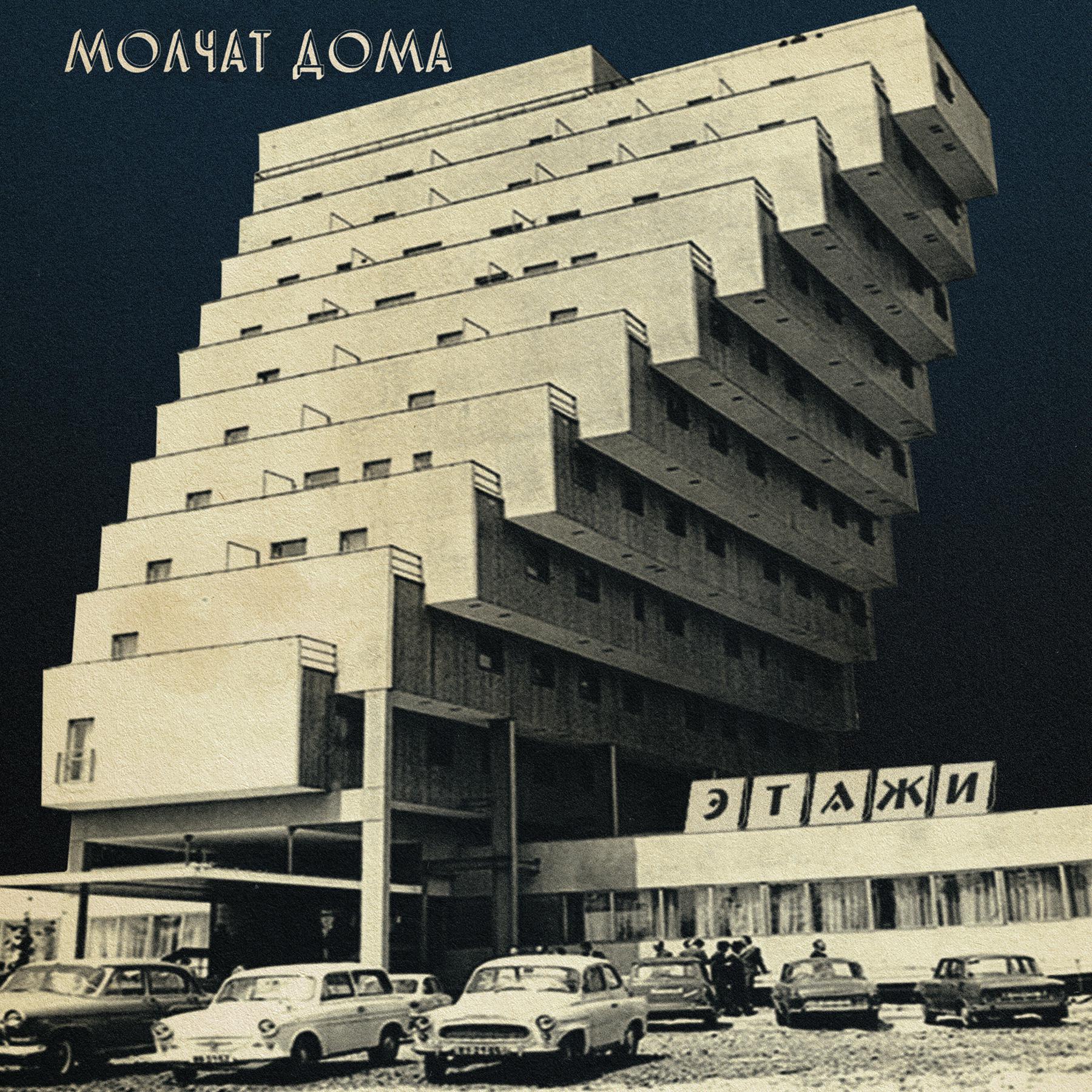

這或許意味著大家對于東歐文化及與之相關的喜好從文學轉移到了其他媒介上,并且更多表現為一種亞文化,對從前多與意識形態綁定的東歐文化進行了反收編。現在在愛好者間流傳的“東歐”更多以這樣的形態出現:名為Doomer的meme,具有陰郁、冷冽感的后朋克音樂,流行一時的音樂《布拉格廣場》與《克羅地亞狂想曲》,廢墟核影像,對歷史及現實有深刻思考的游戲《極樂迪斯科》……

記憶與記錄的使命感

縱向來看,基于相似的經歷,中國關注者對于東歐文學的興趣一直圍繞著對自我存在的探尋而展開。20世紀上半葉是在民族生存焦慮中將其作為參照,試圖從中獲得振奮力量。80年代則是借這些來自第三世界國家、已經受到世界(主要是西方國家)承認的作家,來思考如何在世界中找到中國文學的位置。當下,即使承載媒介發生了變化,大家受觸動的“大廈傾倒”后的流亡與頹廢感也是一種當代人共享的癥候。

東歐文學能在百年來持續散發這樣的影響,與東歐作家“記憶歷史”的創作特點息息相關,這也使他們享有相當的國際聲譽。

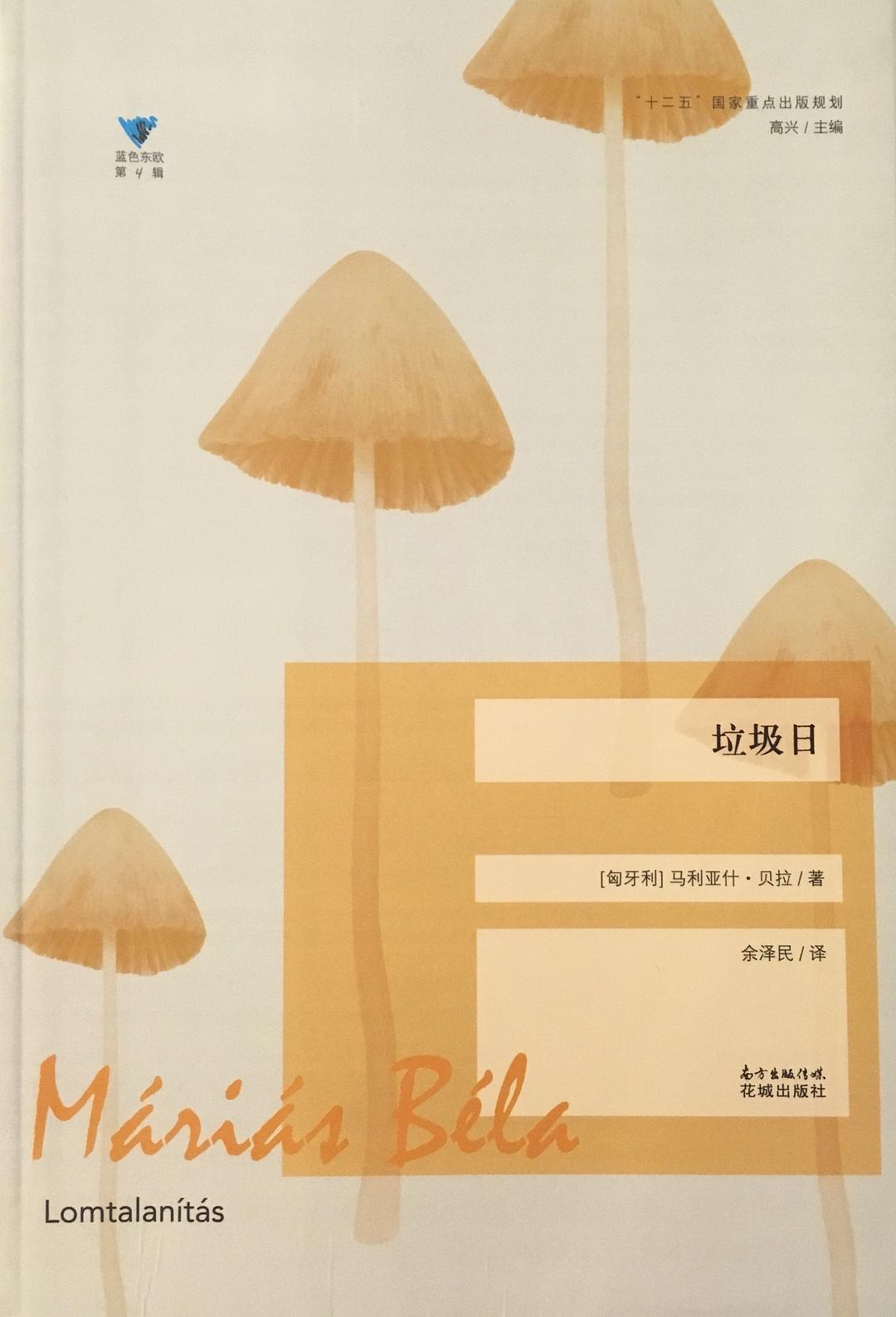

“匈牙利文學在世界文學中是一線的,尤其是在現在。他們每個人都在通過不同的角度去看歷史,做歷史的記憶者。”余澤民說,“在20世紀,二戰和冷戰是歐洲最重要的兩個事件,匈牙利作家所寫反映的就是這兩個時期。比如凱爾泰斯寫二戰,拉斯洛寫冷戰時和冷戰后,馬利亞什·貝拉的《垃圾日》寫劇變時期的許多底層人物。東歐人所經歷的跟西歐人完全不同,西歐人對冷戰沒有這么深刻的體驗。這些體驗本身給東歐人提供了文學素材,他們從經驗里吸取養分,形成思想性。”

[匈牙利]馬利亞什·貝拉 著 余澤民 譯

花城出版社 2016-6

先后有10位東歐作家獲得了諾貝爾文學獎,高興認為諾獎評委在他們身上看到的共通性是直面苦難的勇氣、自由精神和獨立品格以及將文學當做抗衡灰暗和嚴酷現實的武器的方式。余澤民認為他們都具有堅韌性與純文學的信念,在長期寫作生涯中往往能夠咬住一個主題越寫越深,保持自己的語言風格。他們思考的不是一個社會現象,他們是圍繞著自己的哲學核心去組織素材。

具體來說,凱爾泰斯·伊姆雷關注集中營與大屠殺。他認為大屠殺是一種人類文化,始終與人類社會并存,即使奧斯維辛集中營被燒掉了,還有另外的集中營,可能還有沒有圍墻的集中營。拉斯洛四十年來一直在寫人類困境,他通過冷戰看人類的發展。他覺得人類并沒有真正意義上的社會進步,無論社會表面多么光鮮,各種技術發展,但是人類都是從絕望到希望、從希望再絕望的輪回。“就像探戈一樣,往前兩步,往后兩步。”

在記錄歷史之外,拉斯洛也一直保持著對社會的密切關注。在即將于國內出版的《溫克海姆男爵返鄉》(原版出版于2016年)譯序中,余澤民寫到這本書探討了一些當下的社會問題,比如體制變革、難民危機、吉卜賽人問題、媒體不道德的運作方式等。比如他寫一家報社收到了一封辱罵匈牙利人的非常犀利的匿名信,寫一個人過馬路,街上橫七豎八地躺著很多難民。這些讓人聯想到距離不遠的兩起事件:2011年,猶太裔匈牙利作家阿科什·凱爾泰斯在媒體上發表對匈牙利的批評文章,遭到了匈牙利右翼勢力的圍攻與恐嚇,最后流亡到加拿大;2015年歐洲難民危機期間,匈牙利政府拒絕接收難民,約8000名難民被迫滯留在布達佩斯東站及周邊街區。

如此,東歐作家從各自的視角書寫歷史,每個人的原創性組成了一個立體的文學景觀。

[匈牙利] 凱爾泰斯·伊姆萊 著 余澤民 譯

理想國 2015-8

在“歷史之重”與民族認同的創作主題之后,高興談到新一代東歐作家發生的變化。“現在很多有實力的東歐作家早就突破了狹隘的民族主題,更多書寫‘存在’這個人類大主題。他們作品的背景往往是模糊的,人物具有某種符號意義,追求作品的普遍性,希望寫出具有人類普遍意義的內容。在寫作手法上,有‘跨界’‘雜糅’‘融合’的大傾向,作品會涉及心理學、哲學、音樂、地理學等多個領域,打破單一寫法,也打破了嚴肅文學和通俗文學的界限。比如托卡丘克就是百科全書式作家,她的作品融合了多種領域的知識。”

但是在具有世界性影響的東歐作家之外,目前知名度較小的中小作家仍面臨著作品傳播困境。“東歐很多國家的語言是非通用語言,比如捷克語使用者約1000萬,波蘭語約3000萬,匈牙利語不到1000萬,語言障礙影響了作品傳播。很多東歐作家渴望作品被翻譯,尤其是翻譯成瑞典文,因為瑞典文是諾獎評委能直接閱讀的語言。”

高興觀察到,現在東歐文學的傳播呈現出兩極分化的態勢:比如昆德拉、米沃什這樣的大作家幾乎沒有傳播困擾,而中小語種作家仍受語言與出版資源限制。“不過,也有許多作家在努力,例如羅馬尼亞作家米爾恰·卡爾塔雷斯庫長期被視為諾貝爾獎熱門候選人,北馬其頓作家戈采·斯米列夫斯基、羅馬尼亞女詩人安娜·布蘭迪亞娜等,也憑借自身創作與國際獎項的助力,逐漸引起世界的關注。”

參考資料

宋炳輝.(2017).弱勢民族文學在現代中國:以東歐文學為中心.北京:北京大學出版社.

趙瑋婷.(2020).紅藍二重奏:學者聚焦東歐文學在中國的傳播與接受.中國社會科學報.https://www.chinawriter.com.cn/n1/2020/0402/c404090-31658637.html

高興.(2020).21世紀東歐文學:復雜、奪目,邊緣的光芒.中國作家網.https://www.chinawriter.com.cn/n1/2020/0826/c433142-31837844.html

姜妍.(2012).東歐文學 影響衰落源于譯者斷檔.新京報.https://www.bjnews.com.cn/detail/155144439014430.html

Starosta, A. (2015). Form and Instability: Eastern Europe, Literature, Postimperial Difference (Vol. 22). Northwestern University Press.

徐魯青,董子琪.(2023).昆德拉逝世:諾獎錯過了他,讀者不忘記他.界面文化.https://mp.weixin.qq.com/s/0ePk5dJ9Lar9Bjt9mtE6fQ

潘文捷.(2017).沉寂二十余年,俄語文學為何再度成為讀者們的寵兒?.界面文化.https://mp.weixin.qq.com/s/xmM1XW96AWN5p5SNLEheyQ