界面新聞記者 | 丁欣雨

界面新聞編輯 | 姜妍

從西海美術館離職后,77刷到了它的“閉館通知”,這是發生在4個月前的事情。驚愕之中還有不甘,雖然自從5月底約翰·莫爾繪畫獎(中國)作品新展開始后,人流量就稀稀拉拉的,77和原先一起工作的伙伴越來越陷于一種低沉疲憊的情緒里,不知道未來會怎樣,但她不希望連展期都還沒結束,“美術館的生命就這樣結束了”。

在2025年,每隔一段時間,人們就會和一座民營美術館“告別”。從7月閉館的青島西海美術館往前推:6月結束運營的是深圳木星美術館,5月UCCA Edge社媒停更、場地賣起鞋服,北京總館尤倫斯當代藝術中心被曝欠薪,3月OCAT上海館隨最后一場展覽落幕,2月外灘東一美術館宣布暫停開放,而1月歸于沉寂的是浦東新區的喜瑪拉雅美術館。

“宣布閉館的那幾天,是人們在網上最感覺可惜、最懷念它們的日子。”77記得當時不少人來到西海美術館排隊送別,還有人用無人機拍下它最后的樣子。“但人們忘記的速度也很快,”她不無唏噓地說,“就跟許多展覽,開展日當天即巔峰是一樣的道理。”

生活還要繼續向前,77給自己放了幾個月的假,暗下決心不再找與藝術相關的工作,但向界面文化回憶在西海美術館工作的點滴,提到同事們布展,把沙子鋪滿地板把異形墻擺好位置時,77依然動容。她時不時關注著藝術圈動態,看到蘇州H+美術館預計年底前開業、正在布展階段的消息感到驚訝,“在行業都不好做的時期,怎么還有新美術館能做到逆流而上的?”

關于一間民營美術館的開始與結束,許多見證過美術館“曇花一現”的從業者們都迫切想找到答案。

01 城市更新中的美術館地標

77畢業后第一份工作的時長,是和她加盟后西海美術館的存續捆綁在一起的——不足4年。而推動西海美術館成形落地,創始人孟憲偉花了10年,構想的萌生更可追溯到20多年前。

孟憲偉曾從事傳媒行業,國外游歷時,他被當地的文化生活氛圍打動,體會到“一個藝術社區對城市價值和居民生活的精神滋養,是遠遠超出一般傳統的商業業態的。”他開始拜訪國內外美術館,去中央美院上史論班、藝管班,準備起了一份當時還不清楚該給誰看的計劃方案:在中國海邊做一個生活化的藝術社區。

抱著紙上愿景,再與政府溝通,2011年,孟憲偉憑山東國際海岸文化產業有限公司控股人的身份,承接了青島市文化項目“西海藝術灣”的建設工作。據77介紹,在規劃中,西海美術館是非營利機構,在此之外,還有公共機構美術館、藝術家工作室、青年旅舍和酒店......多達55幢建筑圍繞在側,并邀來普利茲克獎得主、法國建筑師讓·努維爾操刀整體設計。2019年接受媒體采訪時,孟憲偉稱已經有兩位藝術家(譚盾和葉錦添)選擇長期駐地。但在77工作的這些年里,除了西海美術館在開放,周圍的項目遲遲沒有建設起來,“聽說是報批的政府資金一直沒下來”。

“最美海邊美術館”的聲譽在網絡擴散之時,公眾還不太知道當地原來的面貌,這個與市區相隔30多公里,需要穿越海底隧道才能抵達的區域叫作“魚鳴嘴”,從前是一片灘涂遍布、漁船停泊的小漁村。

一塊荒廢衰頹、鮮有人煙的空地天生就吸引著藝術創作者的腳步。在上世紀90年代的中國,北京東村和上海蘇州河沿岸的閑置用地因“價格低廉、空間寬敞,很少接受檢查”的“飛地”特征,讓不少藝術家自主前往居住和工作。

當藝術家給社區帶來改變后,資本也隨之投來目光。在許多地產商現有的開發計劃中,藝術文化機構的落成從一開始就被有意識地包含在內,他們邀請藝術圈名人進駐社區、尋覓設計大師拔高建筑調性,種種做法皆是符合士紳化傾向,呼應某種高尚生活方式的策略性安排。

美國城市研究者莎倫·佐京 (Sharon Zukin) 曾提供一個識別士紳化街區的簡易方法,就是看某地是否有這樣的ABC組合:藝術畫廊 (art galleries) ,精品店 (boutiques) 和咖啡館 (cafes) 。最初的士紳化階段屬于住房市場的一組特定過程,由于某地“重建”的需求正當其時,士紳化多多少少還能享受著由政府出面調動資源,化解了一定的商業風險。但在越來越多開發商受到鼓勵后,士紳化改造邁向自由市場,且不再只是房地產的孤立舉措,而與廣泛的城市轉型聯系起來。

近些年中國建成的民營美術館,很多會有此種思路的復制。今年1月閉館的喜瑪拉雅美術館,坐落在融合酒店、劇場、商場多業態的綜合商業項目“喜瑪拉雅中心”內,由中國民營的證大集團開發、由日本建筑師磯崎新主持設計,其中,證大集團開展的核心業務是金融投資與房地產開發;

20世紀10年代在上海外灘修建的洋行新廈,即如今人們熟悉的“外灘一號”大樓,歷經建國后國有單位的來來去去,最終由國企久事集團接手修繕,更新成久事國際藝術中心。2月暫停辦展的東一美術館,館長謝定偉攜其策展運營團隊天協文化是這里的第一批租客,在此之后,圍繞藝術相關的金融屬性機構如佳士得藝術品拍賣行才陸續搬入;

始于上海徐匯區政府品牌工程戰略的“西岸文化走廊”同樣是如此,眾多民營企業落戶其中,利用鐵路舊址、機場老機庫和油罐老建筑,把落寞的工業區翻新成美術館和畫廊空間。曾在其中的上海攝影藝術中心 (SC?P) 供職過的蔡卿怡告訴界面文化,在其他用地如住宅區、商業寫字樓和購物中心落地西岸之前,這些文藝設施已經在這里運轉多年,“雖然不如現在熱鬧,但美術館的存在讓這里房價翻了不少,人們一提到徐匯濱江,自然而然就聯想到美好浪漫的城市風光。”

策展人王懿泉在去年接受媒體采訪時表示,由于美術館的建設有賴于士紳化的改造過程,從來對士紳化持批判態度的藝術群體也就默許了改變的發生,成了向外界展現“時尚精英國際范”符號價值的代言人。“這也是為何許多民營美術館都與地產商牢牢綁定:美術館需要足夠大的空間和外界資金,地產需要文化藝術先行開道為其賦能,更不乏政府鼓勵企業投資文藝領域并給予適當優惠,個別商人也渴望借文化資本提升口碑的原因,”蔡卿怡進一步向界面文化解釋說。

在一篇評論中,中山大學教授馮原如此比喻經濟危機中的房地產行業:“當你的船進水了,你會首先扔掉不太重要的東西。”民營美術館固然往往充當地產建設的先行者,給整個地塊樹立“門面”,但當經濟下行,這類文化藝術地標相比其他用地更少創造出商業價值,首當其沖被放棄已然是現實。

02 “卷生卷死”的美術館商戰

“關于經營一間美術館,人們太缺乏估計了。”

吳昊臻在天協文化經營的東一美術館工作多年,她告訴界面文化,在國外的美術館制度中,無論是多大多有名的美術館都還是需要得到政府資助和社會各界的贊助才能夠生存下去,但國內并未形成這樣的共識。縱然地產商拋下美術館是適應經濟規律的決策,但這也是把商業化全然交付給美術館的工作團隊來考慮,讓美術館承擔起自負盈虧的重壓。

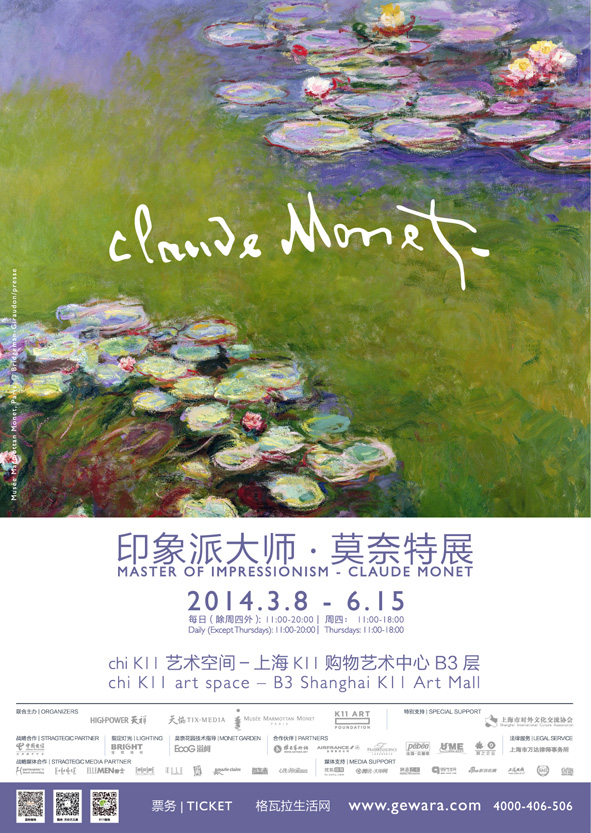

創立東一美術館之前,天協文化曾策劃過兩場轟動滬上的展覽,分別是2011年于中華藝術宮舉辦的畢加索中國大展和2014年于K11商場舉辦的印象派大師莫奈特展,前者引領西方大師型藝術在中國展覽的市場化模式之先,后者在當時吸引了40萬人次觀展。后來,為了保證展覽空間的恒定性,天協文化在東一美術館的場地辦展,一如既往持續其擅長的國際借展風格。

“特展不單是他國有需求就能成立,這也是歐美博物館在資金不夠的情況下開拓出來的商業新途徑。”在吳昊臻的觀察中,東亞是西方商業型特展最主要的輸送地,而在歐美,彼此之間的借展項目更多在官方正統的文化交流層面進行,“他們各自藏品很多,名氣也已經在了,館與館的合作有時不會收取任何費用。”

“歐美有成熟的經營制度和館校聯動模式,也在國際上占據主導權和更多話語權,”吳昊臻由此聯想到美術館體系在整個世界更大的不平衡。理想樣態,美術館應是學術型收藏的主體,如藝評人藍慶偉在《美術館的秩序》中所言,“收集、鑒別和保護帶有文化印記的藝術品,在這些程序的基礎上進行梳理和研究,并將這些研究成果反饋和普及給民眾。”但國內美術館的窘迫之處在于,由于缺乏完善的藏品體系和藏品陳列,美術館大多僅扮演著展覽場地的提供者角色,充其量只能站在文化推廣的立場上,提供空間與行政的協助。

盡管天協文化在2022年簽下與意大利烏菲齊美術館的“五年十展”合作項目,能向民眾展示西方美術史上的一流作品,就目前的幾次展覽來看,收獲的評價都較不錯,但吳昊臻與界面文化坦言,“即使這樣也很難賺回本。”

民營美術館通常有三方面的營收來源:門票;包括衍生文創、周邊配套設施如藝術商店、飲品店和餐廳在內的經營;向品牌方的活動提供場地空間的租賃費用。然而若是細數成本,吳昊臻算了一筆賬,“一年光房租就要1000多萬”,再加上借展費用涉及到作品的運輸保險海關、策展布展運營還有宣傳多方面,“比如運輸昂貴作品時用的木箱,按照畫作尺寸定制都要一兩百萬的價錢,而且只針對這一次展覽,因為我們沒有足夠的倉儲空間,木箱都是用完就作廢,”一系列瑣碎但密密麻麻的支出令吳昊臻感到,要求一間美術館通過自行營收達到收支平衡幾乎是不可能實現的。

相比之下,也做重要外展的幾家美術館如上海博物館、西岸美術館和浦東美術館擁有公立或國資身份,在房租、物業、工資上的支付壓力要小很多,也更能把展覽門票價格“打下來”。

2023年,東一因疫情被迫推遲一年才開辦的“波提切利與文藝復興”大展剛好和上海博物館“從波提切利到梵高”的展期重疊了幾十天,由于展名的“沖撞”,盡管展出的真跡和數量都有不同,但當時很多觀眾以為自己已經看過波提切利的展就不再關注,也有的拿兩者的門票費比較高下而選擇不去東一,這讓民營美術館的盈利情況更加受制于其先天困境。

在這樣的惡性循環中,民營美術館們不得不開啟一場“卷生卷死”的商業競爭。

拼活動——美術館不再放過全年任何一個大大小小的時節組織公教和展覽配套工坊,內容包括但不限于教授“用iPad作畫”、策劃“美術館劇本殺”來吸引年輕人目光;

拼開放時長——夜游項目成了美術館的標配,延長觀展時間,給市民的夜間消費提供新選擇,盡管這意味著運營成本的翻倍,有時還因地理偏遠、交通不便很難招攬人群;

拼門票費——最夸張時,吳昊臻所在的東一為了回應觀眾“門票貴”的吐槽,甚至一時間推出近20個降價票種,比如情侶票、銀發族票、“三人看展一人買單”票、畫冊套票,早鳥票里還分超級早鳥票、送不同種類禮品的早鳥票......連吳昊臻都覺得這“實在很癲”:

“本來美術館之間應該惺惺相惜,很多時候卻成了我們內部互相‘打架’的過程,觀眾都在看誰的價格能更低,最后就變成了‘等等吧,他們總歸會更低’的心態。這是很無奈的,因為如果真不參加,別人又會覺得我們連誠意都沒有,本來稀缺的客戶群就損失更多了。”

03 娛樂休閑,體驗至上:被刷新的“藝術”定義

慢慢地,民營美術館從業者的生存本能使他們更加在意觀眾的喜好,以此當作展覽營銷的風向標。首先,響亮的藝術家名字才能收獲可觀的流量——這是業界普遍達成的共識,也在前段時間奧賽展和埃及展的熙熙攘攘中再次得到證實。吳昊臻承認,他們在想辦法介紹佛羅倫薩畫家波提切利時,也一定要帶上他是達·芬奇的師兄、是拉斐爾的師叔這層關系,票才能賣得更好。

但殘酷的現實是,大多數民營美術館囿于現有資源,很難與已經有過特展經驗的美術館相抗衡,緊張的預算倒推著他們在策展中更多走向現當代藝術。隨著更加抽象晦澀的藝術品出現,也構筑起了隔絕大眾的屏障。77就發現,那些止步西海美術館門口轉身離去的人,最常留下的話就是“看不懂”、“不知道看的啥”。

此前界面文化的評論文章借用社會學家蓋瑞·阿蘭·法恩 (GaryAlanFine) 的觀點說明現代藝術之于受眾“不親民”的原因:在現代藝術中,理論概念和文字注解超越畫作本體成了主角,藝術依賴智性上的理解,而不是對作品的感覺。而大眾恰恰是用感覺看藝術作品的群體,二者在本質上造成了沖突。

SC?P閉館后,蔡卿怡離開西岸,來到2023年落地上海的又一間展覽機構Fotografiska影像藝術中心工作過一年。在Fotografiska共三層的展區里,本土先鋒實驗藝術也總是遭受負面投訴最多的板塊。“之前有這么一個展,是把無限ps的草叢從照片里剪裁出來,蓋搭在一塊,也會有植物造型的金屬雕塑立在地面上,訴諸的理念是圖像增殖。”但這樣的創作顯然不太符合大眾對于攝影的期待,在票務平臺上,一些用戶標了差評,還把地上的作品形容成是“倒插的拖把頭子”。

但更多時候,77意識到到人們只是越來越失去探索未知的興味,更相信已經得到驗證的、或是出于各種原因被反復推薦的東西,于是這種追求好評體驗百發百中、容錯率逐漸縮窄的心理,反倒使社交媒體上的同機位打卡照而非作品本身成了吸引絕大多數人前來的真正原因。

她說近些年消費者也在變化,相比安安靜靜看展,人們更加喜愛戶外的放松活動,一到周末或節假日,77就能看到美術館隔壁通往露營公園的路上總是堵車。而在西海閉館的再半個月后,在附近開張的青島國際啤酒節人滿為患,和孤零零“晾”在那兒的努維爾建筑形成了反差。

同樣是休閑娛樂的去處,商場在青島是美術館的最大競品,“也是提供一個空間,陳列琳瑯滿目、刺激感官的東西,人在其中走走停停,坐下來買杯奶茶吃個甜點的價格也跟看展門票差不多。”最近,77又發現脫口秀成了市民的新寵,“都是兩個小時左右100多塊,為什么不愿意來看展?”發出這樣的疑問后,她也想不到答案。

即便在展覽受眾基數更大一些的一線城市,人群的注意也在被分散:不知何時,全城涌現的快閃展使文化藝術元素溢出美術館空間之外,泛化到了人們日常生活的每個角落。吳昊臻理解在資金短缺的情況下,展覽形式是許多商業體做宣傳時較輕松低廉的手段,但也的確有不少人滿足于這種免費的、用光影效果復刻經典名作的場景,就不再走進美術館內,使美術館喪失了一批曾經輻射到的預期受眾。

早在7年前,藝評人姜俊就指出美術館“迪士尼化”的未來:圖像泛濫的時代,美術館想要符合奇觀化的社會脈動,一場親臨現場的特殊沉浸式體驗是唯一的王牌,這意味著一個調動視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺,并不斷交織移換的“總體藝術”(Gesamtkunstwerk)場域,意味著美術館要從靜態展示變成動態和交互性的另類劇場。

在當下的上海,這樣的預言已經實現。在蔡卿怡工作過的美術館中,讓她感到商業模式做得最好的是Fotografiska,她如此形容它的風格定位:“如果橫軸從左向右是靜觀沉思式到快節奏互動式,縱軸從下往上是娛樂休閑到高雅藝術,那么它的坐標定位就在左上角,介于快節奏互動和藝術之間。”

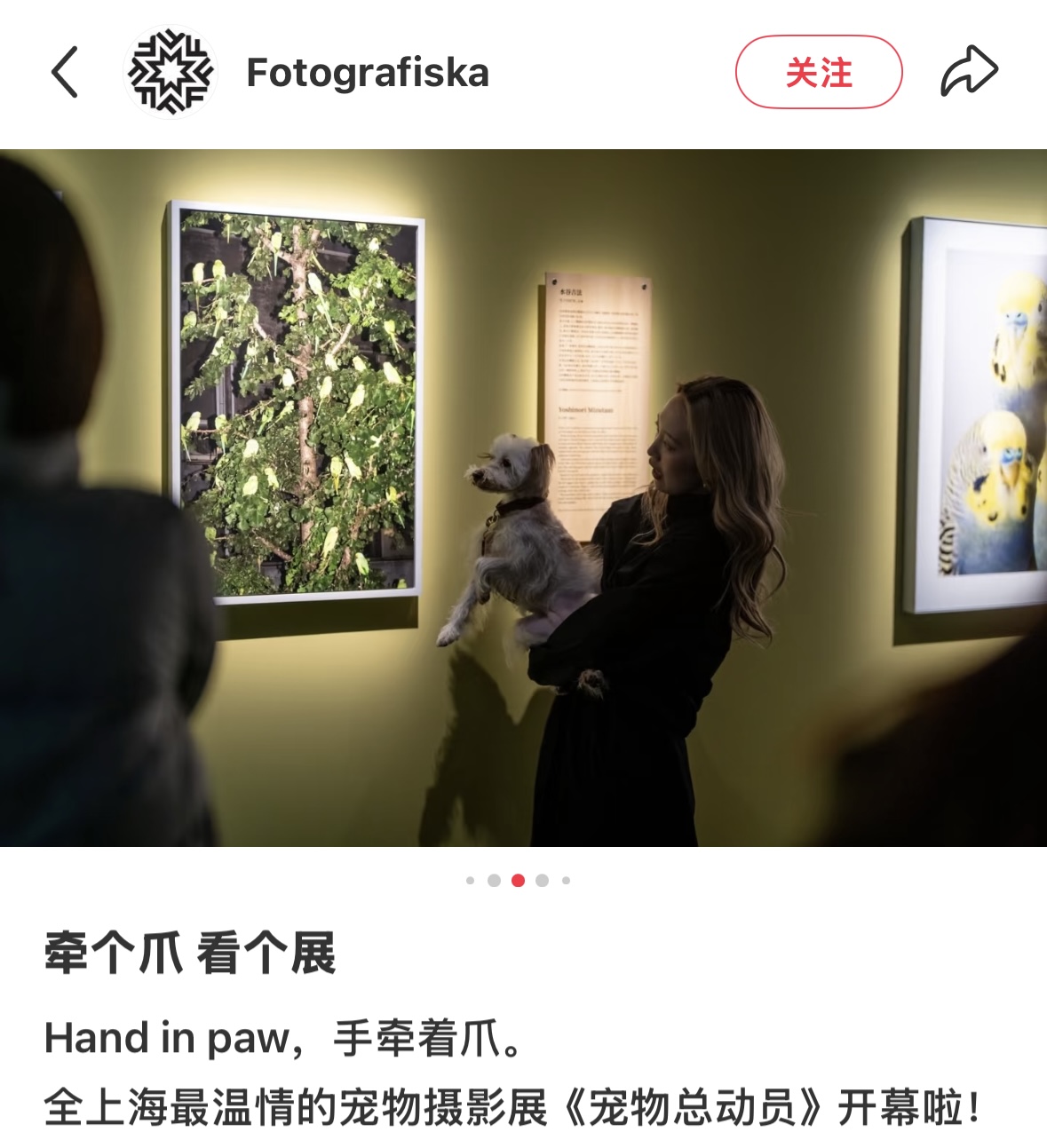

Fotografiska集團執行主席尤倫·羅斯商業版圖的正式起點是一間專注于techno電子音樂的唱片公司,他把過往經驗也帶到美術館的經營思路上來,希望從體驗上打破瞻仰藝術的肅穆莊嚴感覺,人們能在看展時“搖晃紅酒杯”品酒賞藝、遛著貓貓狗狗、跟朋友聊天社交,一邊品嘗美術館根據展覽主題調配的餐品茶點。“一旦你進到這個空間,你在其中的任何消費都是圍繞展覽展開、包含社交屬性的一場全天候的美妙體驗。”

在蔡卿怡看來,Fotografiska的商業模式是目前市場中的一個優選解答,周末活動的熱絡人群都在驗證這一答案。但這所亞洲首館作為整個國際藝術品牌繼斯德哥爾摩、塔林、紐約、柏林之后的第五個分館,既往的運營經驗和財富積累允許了其擴張向上海的可能與試錯機會,這是所有初出茅廬的民營美術館所不能及的。

一切似乎又繞回“資本”的起點。民營美術館的命運重復訴說著僅僅依賴地產業態的脆弱性,而當從業者都在絞盡腦汁討論著生存之道時,創作所需的想象與自由又遲遲無法點燃、施展,關于“藝術”的定義一再被刷新。在解決困境之前,最感到力竭和受傷的,大概還是這么一批懷揣理想而來,又苦苦求索無果的從業者們。

(據受訪者要求,77為化名)

參考材料:

Hi藝術《孟憲偉:歡迎來到最美海邊美術館》

https://mp.weixin.qq.com/s/hdXT3k37w5-lZqmJtdVK3A

澎湃新聞《如此城市 | 從南昌路到古北路,當士紳化既成事實》

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_26100623

好奇心日報《士紳化從何而來、為何不可避免,又如何帶來不公平?| 城市問題讀書筆記(中)》

https://mp.weixin.qq.com/s/3UrlqSiAppFx7Oxv_AefkQ

端傳媒《民資後撤、審查向前:中國民營美術館的未來還剩下什麼?》

https://theinitium.com/article/20230203-mainland-private-art-museum

鳳凰藝術《姜俊:如何理解“今天”上海當代藝術的繁榮》